Ein Gastbeitrag von Gernot Marx

Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher und damit auch unsere Verantwortung gegenüber den Menschenrechten in Russland. Das Internationale Olympische Komitee erklärte, dass es ein Grundrecht einer jeden Person sei, seine Meinung auszudrücken und es somit keiner eigenen Klausel zur freien Meinungsäußerung in der Olympischen Charta bedarf. Mit dem Austragungsort der diesjährigen Winterspiele zeigt sich – nach Peking – einmal mehr, wie sehr der Olympische Gedanke von Macht, Geld und Einschaltquoten regiert wird.

Auch wenn Österreich zum zweiten Mal als Austragungsort ausgeschieden ist, seine Wirtschaft profitierte vom Sieg Russlands und wusste ihre Produkte gut zu verkaufen. Im Gegensatz dazu kann ich mich nicht erinnern, dass der Diskussionsbedarf über Russlands Umgang mit Demokratie und Menschenrechten, damals für gleichermaßen Wirbel sorgte.

Heute, dreieinhalb Jahre nach der Entscheidung für Sotschi, sieht es etwas anders aus. Mit der Inhaftierung der Band ‚Pussy Riot‘ 2012 wurden die Missstände im Putin-Reich erstmals in einer ungeahnten Intensität über die internationalen Medien und vor allem Soziale Netzwerke bekannt. Mit dem Homosexuellen-Propaganda-Gesetz stellt Russland seit Sommer 2013 jegliche, positive Äußerung über Homosexualität in der Öffentlichkeit und vor Kindern unter Strafe. Die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter in Sotschi ähneln jenen in Dubai und eine nachhaltige Nutzung der Infrastruktur zugunsten der Bevölkerung in Sotschi ist eher unwahrscheinlich. So bekommt die Debatte um die Vergabe der Olympischen Spiele neuen Fahrtwind. Die Öffentlichkeit ruft weltweit zum Boykott auf, trotzdem mangelt es an klaren Aussagen der meisten Staats- und Regierungschefs. Am Jahrmarkt der Eitelkeiten sind wirtschaftliche Interessen und Machtkämpfe die größten Beeinflusser der politischen Nicht-Diskussion.

Diplomatie mit ohne Diskussion

Dieser Tage hagelt es für die Winterspiele reichlich Absagen hochrangiger Politiker. So tanzen von den G8-Staaten höchstwahrscheinlich nur Japans und Italiens Regierungschefs in Sotschi an. Der Deutsche Bundespräsident, seine Amtskollegen aus Frankreich und den USA, die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Kanada, Litauen sowie Belgien folgen dem Ruf des olympischen Feuers nicht.

Die wenigsten fanden bislang klare oder gar motivierende Worte für die Leidtragenden und Aktivisten. Dennoch gibt es Beispiele:

– Viviane Reding, die EU-Justizkommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission sagt, was viele Denken: „Ich werde mit Sicherheit nicht nach Sotschi gehen, solange Minderheiten weiterhin auf diese Weise unter der gegenwärtigen Gesetzgebung behandelt werden“

– Litauens Präsidentin, Dalia Grybauskaite, erteilte Putin ebenso eine Absage aufgrund seines Umgangs mit ihrem Land und der dortigen Menschenrechtslage.

– Die USA entsenden – mit herrlichen Selbstverständlichkeit – deren politische Vertreter mit zwei lesbischen Sportlerinnen zur Eröffnungs- und Abschlusszeremonie nach Sotchi.

Im Gegensatz dazu fährt Österreichs Politspitze kommentarlos nach Sotschi und setzt sich damit zusätzlicher Kritik aus. Eine Delegation aus Sportlern und Menschen- bzw. Bürgerrechtlern wäre rasch zusammen gestellt und könnte das offizielle Österreich gemeinsam mit Bundeskanzler und Minister repräsentieren. Bislang lässt nur noch das Coming Out des Einen oder Anderen Österreichischen Spitzensportlers auf sich warten – in Deutschland erledigte dies erst kürzlich der ehemalige Fußball-Nationalteamspieler Thomas Hitzlsperger. Gemeinsam könnte man die Athleten in Russland anfeuern und sich vor Ort solidarisch mit Menschenrechtsaktivisten zeigen. Es bleibt jedoch offen, wie die Österreichische Delegation aussehen wird.

Im Gegensatz dazu fährt Österreichs Politspitze kommentarlos nach Sotschi und setzt sich damit zusätzlicher Kritik aus. Eine Delegation aus Sportlern und Menschen- bzw. Bürgerrechtlern wäre rasch zusammen gestellt und könnte das offizielle Österreich gemeinsam mit Bundeskanzler und Minister repräsentieren. Bislang lässt nur noch das Coming Out des Einen oder Anderen Österreichischen Spitzensportlers auf sich warten – in Deutschland erledigte dies erst kürzlich der ehemalige Fußball-Nationalteamspieler Thomas Hitzlsperger. Gemeinsam könnte man die Athleten in Russland anfeuern und sich vor Ort solidarisch mit Menschenrechtsaktivisten zeigen. Es bleibt jedoch offen, wie die Österreichische Delegation aussehen wird.

Der Mensch als Mittel zum Zweck

Eine fundamentalere Rolle in der Diskussion stellen die Verbände hinter unseren Sportlern dar. Sie müssen sich klar und deutlich von Diskriminierungen aller Art abgrenzen und handeln. Das fällt den Meisten jedoch schon ohne Olympia schwer genug. Hinter dem Gewirr aus regionalen, nationalen und internationalen Sportverbänden und Komitees wächst ein immer größer werdendes, finanzielles Interesse. Männerbünde und Seilschaften schüren Abhängigkeiten und schaffen ein Machtkonstrukt, das den Zustand so mancher Großpartei übersteigt. Hier wird entschieden, welche Sportler, wie gefördert werden und was sie sagen dürfen.

Erst zu Jahresbeginn äußerte sich der mächtige Präsident des Österreichischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel, in einem Interview wie folgt: „Soweit ich weiß, ist Homosexualität in Russland nicht verboten. Es ist nur verboten, offensiv dafür zu werben. Ich will das nicht gutheißen. Aber mir ist es auch lieber, es wird für Familien geworben, als es wird für Homosexualität geworben.“ Kurz darauf folgte eine Stellungnahme von ÖOC-Chef Karl Stoss, in der er verlautbarte, dass die Diskussion rund um Menschenrechte und Olympia nicht auf dem Rücken des Sports, sondern generell austragen werden müsse. Stoss bestätigte, dass es auch um wirtschaftliche Interessen geht: „Da muss man aber auch die Wirtschaftsbeziehungen infrage stellen. Und davor würde ich warnen.“ Warum Stoss davor warnen würde ist klar. Sein Vorstandskollege Schröcksnadel hält immerhin die Anteile mehrerer Skigebiete und mehrheitlich an der feratel media technologies AG. Zudem ist er Koordinator des Förderprojekts für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio. Von der Republik Österreich wurden ihm außerdem ein Professortitel sowie das große Ehrenzeichen um Verdienste für die Republik verliehen. Die Erläuterung, persönlicher und wirtschaftlicher Interessen im Sport, könnte man ewig weiter führen. Leider bestätigen die Ausnahmen noch nicht die Regel. Die wenigen, positiven Beispiele müssen an dieser Stelle aber erwähnt werden.

– Das australische Bobfahrteam wird von der Anti-Homophobie Bewegung ‚Principle 6‘ gesponsert. Gegen einen symbolischen Beitrag trägt das Team das Logo der Bewegung.

– Ex-Tennisstar Martina Navratilova und Basketballprofi Jason Collins kritisierten das IOC bei einer Veranstaltung der UNO, weil es zu wenig für den Schutz Homosexueller Sportler tue

– Der ehemalige Präsidenten des Deutschen Fußballbunds – Theo Zwanziger – ruft gemeinsam mit Prominenten das deutsche Olympiateam dazu auf, sich in Sotschi für die Rechte von Schwulen und Lesben einzusetzen.

Im Kampf um die Menschenrechte ist es wenig verwunderlich, wenn sich Unmut gegen die sportliche upper class und das politisches Stillschweigen breit macht. Wer jetzt nicht handelt, ertappt sich bald als gleichgültig und monoton funktionierende Konsum-Hure des Sports. Gemütlich vor dem Fernseher, jubelnd auf Tribünen, in Diskussionen mit Freunden und beim Kauf von Sportartikeln der Olympia-Sponsoren. Eben „Olympia alla puttanesca“.

Olympia alla puttanesca-Werden wir zu Huren des Sports?

Europa, Gesellschaft, Menschenrechte, Welt, WirtschaftEin Gastbeitrag von Gernot Marx

Die Olympischen Winterspiele rücken immer näher und damit auch unsere Verantwortung gegenüber den Menschenrechten in Russland. Das Internationale Olympische Komitee erklärte, dass es ein Grundrecht einer jeden Person sei, seine Meinung auszudrücken und es somit keiner eigenen Klausel zur freien Meinungsäußerung in der Olympischen Charta bedarf. Mit dem Austragungsort der diesjährigen Winterspiele zeigt sich – nach Peking – einmal mehr, wie sehr der Olympische Gedanke von Macht, Geld und Einschaltquoten regiert wird.

Auch wenn Österreich zum zweiten Mal als Austragungsort ausgeschieden ist, seine Wirtschaft profitierte vom Sieg Russlands und wusste ihre Produkte gut zu verkaufen. Im Gegensatz dazu kann ich mich nicht erinnern, dass der Diskussionsbedarf über Russlands Umgang mit Demokratie und Menschenrechten, damals für gleichermaßen Wirbel sorgte.

Heute, dreieinhalb Jahre nach der Entscheidung für Sotschi, sieht es etwas anders aus. Mit der Inhaftierung der Band ‚Pussy Riot‘ 2012 wurden die Missstände im Putin-Reich erstmals in einer ungeahnten Intensität über die internationalen Medien und vor allem Soziale Netzwerke bekannt. Mit dem Homosexuellen-Propaganda-Gesetz stellt Russland seit Sommer 2013 jegliche, positive Äußerung über Homosexualität in der Öffentlichkeit und vor Kindern unter Strafe. Die Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter in Sotschi ähneln jenen in Dubai und eine nachhaltige Nutzung der Infrastruktur zugunsten der Bevölkerung in Sotschi ist eher unwahrscheinlich. So bekommt die Debatte um die Vergabe der Olympischen Spiele neuen Fahrtwind. Die Öffentlichkeit ruft weltweit zum Boykott auf, trotzdem mangelt es an klaren Aussagen der meisten Staats- und Regierungschefs. Am Jahrmarkt der Eitelkeiten sind wirtschaftliche Interessen und Machtkämpfe die größten Beeinflusser der politischen Nicht-Diskussion.

Diplomatie mit ohne Diskussion

Dieser Tage hagelt es für die Winterspiele reichlich Absagen hochrangiger Politiker. So tanzen von den G8-Staaten höchstwahrscheinlich nur Japans und Italiens Regierungschefs in Sotschi an. Der Deutsche Bundespräsident, seine Amtskollegen aus Frankreich und den USA, die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Kanada, Litauen sowie Belgien folgen dem Ruf des olympischen Feuers nicht.

Die wenigsten fanden bislang klare oder gar motivierende Worte für die Leidtragenden und Aktivisten. Dennoch gibt es Beispiele:

– Viviane Reding, die EU-Justizkommissarin und Vizepräsidentin der EU-Kommission sagt, was viele Denken: „Ich werde mit Sicherheit nicht nach Sotschi gehen, solange Minderheiten weiterhin auf diese Weise unter der gegenwärtigen Gesetzgebung behandelt werden“

– Litauens Präsidentin, Dalia Grybauskaite, erteilte Putin ebenso eine Absage aufgrund seines Umgangs mit ihrem Land und der dortigen Menschenrechtslage.

– Die USA entsenden – mit herrlichen Selbstverständlichkeit – deren politische Vertreter mit zwei lesbischen Sportlerinnen zur Eröffnungs- und Abschlusszeremonie nach Sotchi.

Der Mensch als Mittel zum Zweck

Eine fundamentalere Rolle in der Diskussion stellen die Verbände hinter unseren Sportlern dar. Sie müssen sich klar und deutlich von Diskriminierungen aller Art abgrenzen und handeln. Das fällt den Meisten jedoch schon ohne Olympia schwer genug. Hinter dem Gewirr aus regionalen, nationalen und internationalen Sportverbänden und Komitees wächst ein immer größer werdendes, finanzielles Interesse. Männerbünde und Seilschaften schüren Abhängigkeiten und schaffen ein Machtkonstrukt, das den Zustand so mancher Großpartei übersteigt. Hier wird entschieden, welche Sportler, wie gefördert werden und was sie sagen dürfen.

Erst zu Jahresbeginn äußerte sich der mächtige Präsident des Österreichischen Skiverbands, Peter Schröcksnadel, in einem Interview wie folgt: „Soweit ich weiß, ist Homosexualität in Russland nicht verboten. Es ist nur verboten, offensiv dafür zu werben. Ich will das nicht gutheißen. Aber mir ist es auch lieber, es wird für Familien geworben, als es wird für Homosexualität geworben.“ Kurz darauf folgte eine Stellungnahme von ÖOC-Chef Karl Stoss, in der er verlautbarte, dass die Diskussion rund um Menschenrechte und Olympia nicht auf dem Rücken des Sports, sondern generell austragen werden müsse. Stoss bestätigte, dass es auch um wirtschaftliche Interessen geht: „Da muss man aber auch die Wirtschaftsbeziehungen infrage stellen. Und davor würde ich warnen.“ Warum Stoss davor warnen würde ist klar. Sein Vorstandskollege Schröcksnadel hält immerhin die Anteile mehrerer Skigebiete und mehrheitlich an der feratel media technologies AG. Zudem ist er Koordinator des Förderprojekts für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio. Von der Republik Österreich wurden ihm außerdem ein Professortitel sowie das große Ehrenzeichen um Verdienste für die Republik verliehen. Die Erläuterung, persönlicher und wirtschaftlicher Interessen im Sport, könnte man ewig weiter führen. Leider bestätigen die Ausnahmen noch nicht die Regel. Die wenigen, positiven Beispiele müssen an dieser Stelle aber erwähnt werden.

– Das australische Bobfahrteam wird von der Anti-Homophobie Bewegung ‚Principle 6‘ gesponsert. Gegen einen symbolischen Beitrag trägt das Team das Logo der Bewegung.

– Ex-Tennisstar Martina Navratilova und Basketballprofi Jason Collins kritisierten das IOC bei einer Veranstaltung der UNO, weil es zu wenig für den Schutz Homosexueller Sportler tue

– Der ehemalige Präsidenten des Deutschen Fußballbunds – Theo Zwanziger – ruft gemeinsam mit Prominenten das deutsche Olympiateam dazu auf, sich in Sotschi für die Rechte von Schwulen und Lesben einzusetzen.

Im Kampf um die Menschenrechte ist es wenig verwunderlich, wenn sich Unmut gegen die sportliche upper class und das politisches Stillschweigen breit macht. Wer jetzt nicht handelt, ertappt sich bald als gleichgültig und monoton funktionierende Konsum-Hure des Sports. Gemütlich vor dem Fernseher, jubelnd auf Tribünen, in Diskussionen mit Freunden und beim Kauf von Sportartikeln der Olympia-Sponsoren. Eben „Olympia alla puttanesca“.

Warum ich die neue Hitler-Biografie für lesenswert halte

Kultur, LiteraturEin Gastbeitrag von Uwe Höfferer

Hitlers Aufstieg wäre durch entschlossenes Handeln aufzuhalten gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt der Historiker Volker Ullrich in seiner aktuellen umfassenden Hitler Biografie.

Was kann die demokratische Zivilgesellschaft von heute also aus dem Buch von Ullrich mitnehmen?

Politik muss wirtschaftliche Krisen bekämpfen, wo es geht. Massive (Jugend-) Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Abstieg sind nicht zu akzeptieren.

Heer, Polizei und Justizwesen brauchen eine demokratische Kontrolle und dürfen nicht Tummelplatz für jene sein, die mit der extremen Rechten sympathisieren. Gerade die Zivilgesellschaft muss ihr Augenmerk auf diese höchste sensiblen Bereiche legen (und nicht nur auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik).

Der Staat muss hart gegen Gesetzesverstöße der extremen Rechten vorgehen. Wer glaubt, man kann diese Strömungen durch Entgegenkommen domestizieren, der irrt. Viele Bürgerliche haben diesen historischen Irrtum nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten mit ihrem Leben bezahlt.

Lest Primärquellen und nehmt ernst, was Extremisten sagen und schreiben. Sie kündigen an, wie sie nach einer etwaigen Machtübernahme herrschen. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und nehmt diese Menschen ernst. Indem man sich überheblich lustig über sie macht, hält man sie nicht auf.

Volker Ullrich: Adolf Hitler. Die Jahre des Aufstiegs 1889 bis 1939. Biographie, Band 1. S. Fischer, Frankfurt am Main 2013.

http://www.perlentaucher.de/buch/volker-ullrich/adolf-hitler.html

All is Lost – Schiffbruch ohne Tiger

Entertainment, KulturEigentlich müsste der Film Der Alte Mann und das Meer heißen. Dieser Titel war leider schon vergeben, aber All is Lost hat tatsächlich etwas von Earnest Hemingways berühmter Novelle an sich. Nur dass wir die Gedanken des Protagonisten, einen für den Zuseher namenlosen Segler [Robert Redford], nie kennenlernen. Zu unergründlich ist sein Gesicht.

Der Segler wird eines Morgens unsanft geweckt. Es gibt einen Rums und schon läuft Wasser ins Boot. Ein im offenen Meer treibender Container hat ein Loch in den Rumpf geschlagen. Wie reagiert man da? Ich hätte vermutet, man ist mal erschüttert, hat Angst und flucht ein bisschen. Der alte Mann hingegen reagiert wortlos und besonnen. Er weiß anscheinend genau, was zu tun ist: dem Container einen Anker anlegen, damit er sich vom Boot löst; das Loch im Rumpf stopfen; nass gewordene elektronische Geräte mit Frischwasser abspülen und in der Sonne trocknen; funken versuchen. Man kann in der Aufregung schon mal vergessen, dass ja ein Satellitenhandy auch noch an Bord ist. Keine Panik, nicht reden – es hört ja sowieso keiner (was mich nicht davon abhalten würde, ausgiebig zu fluchen – es hört ja sowieso keiner). Frischwasser in Kanister abfüllen, weil ein Sturm aufzieht; und wenn man nach dem Sturm dann schon bis zum Nabel im Wasser steht, noch einmal rasieren(!), bevor man das Rettungslfloß aufbläst. Daran hätte ich nie gedacht.

Dieser Mann hat offenbar schon zu viel erlebt, als dass ihn etwas erschüttern könnte. Auch nicht, dass er zusehen muss, wie sein Boot untergeht – er bleibt regungslos. Vielleicht, weil er weiß, dass er beim Versuch sein Boot zu retten viele Fehler gemacht hat. Zu den Fehlern, die der alte Mann im Film macht, gibt es im Internet auf Seglerseiten einiges nachzulesen. Nach einer Stunde und acht Minuten die erste emotionale Reaktion, als er Wasser trinken möchte und feststellt, dass der Kanister nicht richtig verschlossen war und sich jetzt Salzwasser darin befindet: FUUUUUCK!!! Zu einem solchen Gefühlsausbruch lässt er sich später nicht einmal hinreißen, wenn innerhalb weniger Stunden zwei große Schiffe direkt an ihm vorbeifahren und seine (letzten) Leuchtraketen ignorieren. Eines davon ist ausgerechnet ein Containerschiff. „Verdammte Container!“, möchte man da an seiner statt wütend nachschreien.

Man kann es gut finden, dass der Film sich keiner „dramaturgischen Krücken“ bedient, wie der Rezensent in Die Zeit es bemerkte. Als normaler Zuseher bin ich da etwas gespalten, vor allem wenn mir ein existentialistisches Drama versprochen wird. Sollte der Film dann nicht mehr bieten als eine Chronik? Mit wem ringt der alte Mann da eigentlich? Und für wen? Ganz am Anfang wird der Abschiedsbrief des Mannes (den er gegen Ende des Films schreibt) gelesen – die einzigen Gedanken des Mannes, die wir je erfahren. Es tue ihm leid. Er habe versucht, stark, ehrlich und liebevoll zu sein. Er habe bis zum Ende gekämpft und wisse nicht, ob das etwas zähle. Alles sei jetzt weg, bis auf Körper und Seele bzw. was davon noch übrig sei – es tue ihm leid. Wem dieser Brief gilt ist unklar. Wofür er sich wiederholt entschuldigt ebenso. Was Robert Redford betrifft, könnte ich an dieser Stelle einfach abschreiben, was in den fast allen Kritiken steht, ohne als Plagiator überführt zu werden. Alle sind sich einig, dass Robert Redford in dieser Rolle eine großartige schauspielerische Leistung bringt. Ich tu mir schwer dabei, das einfach so hinzuschreiben. Was Robert Redford hier auf alle Fälle zeigt, ist eine tolle körperliche Leistung. Immerhin wird sein Boot in den Stürmen herumgerollt und auch das Floß kentert. Da musste er sich beim Dreh einige Male ordentlich dümpfeln lassen. Die Person des Seglers wird für mich aber durch dessen unergründlichen Gesichtsausdruck und fehlende emotionale Reaktion nicht greifbar.

Was Robert Redford betrifft, könnte ich an dieser Stelle einfach abschreiben, was in den fast allen Kritiken steht, ohne als Plagiator überführt zu werden. Alle sind sich einig, dass Robert Redford in dieser Rolle eine großartige schauspielerische Leistung bringt. Ich tu mir schwer dabei, das einfach so hinzuschreiben. Was Robert Redford hier auf alle Fälle zeigt, ist eine tolle körperliche Leistung. Immerhin wird sein Boot in den Stürmen herumgerollt und auch das Floß kentert. Da musste er sich beim Dreh einige Male ordentlich dümpfeln lassen. Die Person des Seglers wird für mich aber durch dessen unergründlichen Gesichtsausdruck und fehlende emotionale Reaktion nicht greifbar.

Es hat seinen Reiz zuzusehen, aber letztlich fehlt diesem Protokoll eines Schiffbruchs eine Geschichte, die auf menschlicher Ebene anspricht.

Meine Bewertung auf IMDB: 7 Punkte

Siehe mein Abschluss-Statement in der Kritik. Und: Wo ist der Tiger?!?

Eine Lanze für den Online-Buchhandel

Gesellschaft, Miteinander, WirtschaftEin Beitrag unserer Gastautorin Monika

Gerade vor Weihnachten war vom größten Online-Buchhändler ständig in den Medien zu hören und zu lesen. Er zahle so schlecht und beute seine Mitarbeiter aus. Streiks waren angesagt. Vielerorts wurde zum Boykott gegen den besagten Online-Buchhändler aufgerufen. Viele sind diesem Aufruf auch nachgekommen. Ich bewusst nicht.

Doch von vorne. Als Kind liebte ich es in die Kinderbücherei zu gehen. Ich schmökerte in vielen Büchern und nahm mir dann jedes Mal das Höchstmaß an Ausleihen mit nach Hause um mich dann ausgiebig dem Lesegenuss hinzugeben. Schon damals war ich eine Leseratte. Und so dauerte es nur wenige Tage bis ich erneut zur Kinderbücherei pilgerte. Das größte war aber für mich, wenn ich meine Großmutter in die Buchhandlung begleiten und mir ein Buch aussuchen durfte.

Es war dieser Geruch und das viele Papier das mich faszinierte. Viele Abenteuer und viel Interessantes gab es in diesen Büchern zu erobern. Die bunten Einbände ließen meine Phantasie blühen und ich fand es schön mit den Händen über tolle Einbände zu streichen. Stundenlang hätte ich mich diesem Genuss des Besuches einer Buchhandlung hingeben können.

Heute bin ich nicht mehr Fußgängerin sondern Rollstuhlnutzerin. Ich lese immer noch gerne. Was mir allerdings fehlt, ist Bücher in unseren traditionellen Buchhandlungen zu erstehen.

Die meisten Buchhandlungen in unserer Stadt sind für RollstuhlfahrerInnen gar nicht zugänglich und die die es sind, haben derart enge Wege, dass mir die Lust schon beim Eintreten ins Geschäft vergeht. Sind dann auch noch mehrere KundInnen im Geschäft, begleitet mich ständig die Angst über irgendwelche fremde Zehen zu fahren.

Selbst in den Buchhandlungen großer Einkaufszentren, in denen es grundsätzlich keine Platzprobleme gibt, sind die Gänge mit Hürden für RollstuhlfahrerInnen gespickt. Da gibt es einen Ständer mit Mondphasentee und um die nächste Ecke die Glücksschokolade für alle Muffeligen. Dort werden Weihnachtssachen abverkauft und im nächsten Gang lauert der Osterzubehörständer mitten am Weg. Das macht ein Durchkommen in den ohnehin schon eng bemessenen Gängen auch wieder unmöglich.

Stehenbleiben und in einem Buch schmökern geht also auch da nicht. Was tun?

Dann doch beim Online-Buchhändler einloggen und online in den Büchern schmökern. Das hat nicht nur den Vorteil, dass die Auswahl riesengroß ist, ich kann das rund um die Uhr machen, völlig unabhängig von Öffnungszeiten, Sonn- und Feiertagen und Verkehrs- und Wetterbedingungen. Und dann ist auch der Versand noch super schnell. Am einen Tag gekauft und am übernächsten Tag kann ich schon in meinem Wunschbuch blättern. Wenn nicht sogar schneller.

Dagegen wenn ich mir ausrechne welche Vorbereitungszeit ich habe, bis ich mit dem Rollstuhl irgendwohin hinkomme. Und da ist noch gar nicht eingerechnet, dass ich eventuell wieder nur Busse ohne Rampe erwische oder wenn ich mit dem Auto fahre, dann die Behindertenparkplätze wieder Mal von lauter Nichtberechtigten verstellt sind und ich ewig suche oder warte, bis ich einen zum Aussteigen genug breiten Parkplatz finde. Ja und das Wetterproblem ist eine eigene Geschichte.

Das Service ist 1A und rücksenden kein Problem. Wenn ich Glück habe erwische ich vielleicht sogar ein billigeres gebrauchtes Exemplar. Nicht zu vergessen ist der Vorteil viele andere Dinge bestellen zu können und bei allen Dingen eine große Auswahl und Rezensionen zum Produkt von KäuferInnen habe. Ich stelle so auch Preisvergleiche an oder hole mir Anregungen für Geschenke.

Fazit: Boykott des Einkaufs beim Onlinehändler ist für mich kein Mittel um die Arbeitsplätze der MitarbeiterInnen zu verbessern. Für mich ist der Onlinehandel der ideale Einkaufsshop und ich möchte daher hiermit eine Lanze für die Branche und vor allem diesen einen bestimmten brechen.

Nur das Flair unserer alteingesessenen Buchhandlungen fehlt mir. Noch habe ich diesen bestimmten Duft in meinem Gehirn gespeichert …

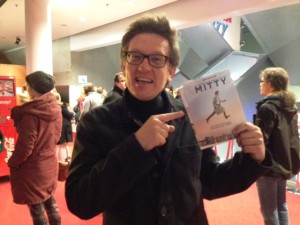

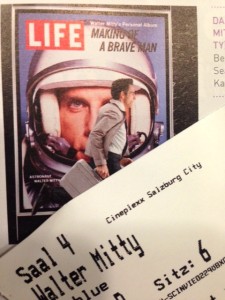

Herr Mitty sucht das Glück

Entertainment, KulturJa, Ben Stiller spielt in Das erstaunliche Leben des Walter Mitty die Hauptrolle. Lest mal bitte trotzdem weiter. Und ja, Ben Stiller hat bei dem Film auch Regie geführt. Es zahlt sich trotzdem aus weiterzulesen – und dann vielleicht sogar ins Kino zu gehen.

Walter Mitty [Ben Stiller] ist eine graue Maus. Sein Leben findet er langweilig. So langweilig, dass ihm nichts einfällt, wenn er bei einer Online Dating-Webseite einen „Lieblingsort“ und ein „wichtiges Ereignis“ nennen soll. Deswegen wird sein Profil nicht richtig aktiviert und er kann nicht einmal in der virtuellen Welt eine Frau ansprechen – ganz wie im richtigen Leben.

Walter flüchtet sich aus der Ereignislosigkeit seines Lebens häufig in Tagträume. Dort ist er selbstbewusst und mutig. Und er kriegt die Frau seiner Träume. Dabei braucht er auch im richtigen Leben die Frau seiner (Tag-)Träume nur anzusprechen, denn sie arbeitet wie Walter beim LIFE Magazin und ist gar nicht so unnahbar.

Als Bildnegativ-Verwalter fühlt sich Walter nur in seinem Bildarchiv im Keller des Verlagshauses richtig wohl. Hier leistet er auf seine Weise Großes. Doch das Magazin wird bald eingestellt und einer der größten Fotografen der Welt hat das Foto für das Cover der letzten Ausgabe geliefert. In 16 Jahren ist unter Walters Aufsicht kein Bild verschütt gegangen, doch ausgerechnet das Negativ für das Cover der allerletzten Ausgabe des Magazins ist unauffindbar. Walters Berufsehre, steht auf dem Spiel. Also jagt er dem berühmten Fotografen Sean O’Connell [Sean Penn] um die halbe Welt nach.

Das ungewöhnliche Leben des Walter Mitty erzählt, wie ein kleiner, schüchterner Mann seine Komfortzone verlassen muss, um das Glück zu finden. Dabei entdeckt er, was alles in ihm steckt. Das ist zwar nicht neu und originell, aber es ist wunderbar und einfühlsam erzählt.

Oft originell und darüber hinaus atemberaubend schön sind dafür die Bilder, die uns der Film zeigt. Das Tempo der Geschichte ist gemäßigt, aber nicht langatmig. Ich konnte mich wirklich gut in den gehemmten Walter Mitty, den Nerd mit seinem Nerd-Beruf, hineinversetzen. Eine willkommene Abwechslung, wenn man Ben Stiller-Filme nur als überdrehte Komödien kennt, in denen die Figuren alles andere als glaubwürdig oder lebensnah sind (Zoolander!!!). Man versteht Walter Mittys Einsamkeit, empfindet seine Verlorenheit nach, wenn er ganz allein irgendwo am Ende der Welt dasteht, und ist angesteckt vom Glücksgefühl, wenn er mit jedem Schritt auf seiner Reise seinem Ziel näher kommt. Wohltuend dabei ist, dass Ben Stiller hier als Regisseur und Schauspieler ein wirklich gutes Gespür dafür hat, welche Dosis Emotionen seine Wirkung erzielt, ohne in Schmalz abzudriften.

Unterstrichen werden diese Gefühle noch von wunderschönen Indie- und Folk-Pop-Sounds von José Gonzales, Of Monsters and Men und Junip. Tolle Feelgood-Musik die es sich auch so anzuhören lohnt.

Der Film bringt einen in die richtige Stimmung, positiv ins neue Jahr zu gehen. Was immer die Vorsätze sein mögen, ob weniger essen, mehr Sport, mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr erleben oder „einfach mehr Sein“ (wie Peter es hier auf Zartbitter vor ein paar Tagen geschrieben hat). Wir schaffen uns unser eigenes Glück. Und zwar, wenn wir uns weniger von außen antreiben lassen, sondern mehr wir selbst sind. Dafür müssen wir manchmal nur über den Tellerrand schauen und das Gewohnte, die eigene Bequemlichkeit überwinden. Keine neue Erkenntnis, aber manchmal braucht es einen kleinen Anstupser. Und sei es nur durch einen Film wie Das erstaunliche Leben des Walter Mitty.

Meine Bewertung auf IMDB: 8 Punkte

Ein inspirierender Film, der perfekte Unterhaltung bietet und auch noch ein wenig nachhallt. Das erste Drittel könnte einen ein wenig schneller in die Geschichte führen und die Auflösung ist nicht allzu überraschend, daher hat es nicht ganz für 9 Punkte gereicht, die ich sonst wirklich gern vergeben hätte.

Backe Backe Kuchen – Topfengugelhupf

Gruß aus der Küche, LebenIch backe für mein Leben gern und am liebsten Kuchen aus alten Rezeptbüchern. Manchmal verändere ich die Rezepte ein bisschen. Gerne nehme ich unterschiedliche Zutaten je nach Jahreszeit.

Gerade nach den Feiertagen bietet sich der Topfengugelhupf an. Er hat wenig Zucker und Butter. Beim Topfen kann man den Mageren nehmen, dann wird’s noch leichter. Und es braucht ja auch keine Schokoglasur, ein bisschen Staubzucker drüber und er schaut auch schön aus.

Dem Topfengugelhupf kann man Nüsse, Pistazien, Kirschen, Mango, Granatäpfelkerne, Eierlikör, Marzipan oder anderes beimengen, je nach Lust und Laune. Damit bekommt der Kuchen immer ein anderes Tüpfelchen auf dem i sozusagen. Hier die Variante mit Granatäpfelkernen.

Zutaten:

30 dag Mehl

10 dag Butter

12 dag Zucker

15 dag Topfen

2 Eier

1/8 l Milch

1 Pkg Backpulver

1 Pkg Zitronenschale

Kerne eines kleinen Granatapfels

Schokostückchen

Schokolade zum Glasieren

Topfenguglhupf

Zubereitung: Mehl mit Backpulver versieben. Schnee schlagen. Butter, Topfen und Dotter cremig rühren. Die Hälfte des Mehls, Milch und Zitronenschale darunterrühren. Das restliche Mehl mit dem Schnee in den Abtrieb heben. Dann die Schokostückchen und die Granatäpfelkerne unterheben.

Die Masse in eine gefettete und bemehlte Gugelhupfform füllen. Im vorgeheizten Backrohr bei ca. 170 Grad für 50-60 Minuten backen. Sofort aus der Form stürzen. Nach dem Auskühlen mit Schokoglasur überziehen.

Gutes Gelingen!

Aja und was die Granatäpfelkerne betrifft, die wollen ja meist nicht so gerne raus und die Küche schaut dann aus wie ein Schlachtfeld. Auf YouTube habe ich da ein Video gesehen und seither mache ich das so und es geht kinderleicht:

http://www.youtube.com/watch?v=jJ7dk9nDR-k