von Elisabeth Kaplan

Heute möchte ich über „Rather Be“ von Clean Bandit mit Gastsängerin Jess Glynne schreiben.Der Song stammt aus England und hat Europa bereits erobert. Vor einigen Wochen hat er auch in die Billboard Charts Einzug gehalten. Meiner Meinung nach ist der Song deswegen so einnehmend, weil er einem so vertraut vorkommt. „Rather Be“ ist ein Song, der zwar wenig Originelles bietet, dafür aber raffiniert verschiedene lemente kombiniert, die wir bereits kennen.

Anleihen aus vergangenen Jahrzehnten

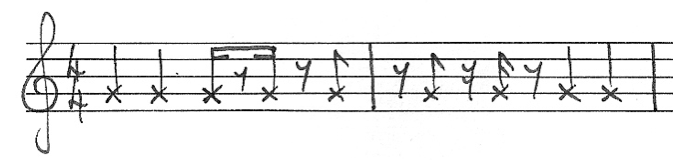

Die Verwendung von Streichern, zum Beispiel, hat Tradition im Dance-Genre: denken wir nur an Siebziger-Jahre Disco-Hits wie die von Chic oder vom Soundtrack zu Saturday Night Fever. Andere Elemente erinnern an die Dancefloor-Hits der frühen Neunziger. Der Klavier-Riff, der im Refrain einsetzt (v.a. ab Minute 2:23; siehe dazu das Notenbeispiel) ist eindeutig inspiriert von den Klavier-Parts in z.B. „Vogue“ (1990) von Madonna oder „Finally“ (1991) von CeCe Peniston. Es gibt auch eine rhythmische Ähnlichkeit mit dem Synth-Orgel-Riff in „Gypsy Woman“ (1991) von Crystal Waters oder „What is Love?“ (1993) von Haddaway. Dazu kommt, dass ich unweigerlich an „No Limit“ (1993) von 2Unlimited denken muss, wenn ich den „No no no no no“-Hook in „Rather Be“ höre.

Geschickt gewählte Stilmittel

Beim Arrangement verwenden Clean Bandit weitere Stilmittel, die typisch für Dance-Nummern sind. Zum Beispiel, der Aufbau der Drums: Sie steigen um 0:34 mit einem simplen 4-to-the-Floor-Beat ein. Dann werden sie mit jedem Teil dichter und komplexer und gipfeln schließlich in der Hookline („No no no no no / No place I’d rather be“). Ein weiteres klassisches Stilmittel ist der Break um 2:52, bei dem alle Instrumente wegfallen und die Stimme alleine überbleibt – quasi als kurze Verschnaufpause bevor der Song wieder abhebt und den Refrain ein letztes Mal mit voller Power wiederholt. All diese Aspekte geben einem schon beim ersten Anhören ein Gefühl der Vertrautheit. Ein sehr cleverer Schachzug der Band.

Gelungener Crossover

Clean Bandit kombiniert also elektronische Musik mit klassischen Elementen, wobei der klassische Anteil von Track zu Track variiert. 2013 kam „Mozart’s House“, die Vorgänger-Single von „Rather Be“, heraus. Bei dieser faszinierend-schrägen Nummer spielen die Streicher eine wesentliche Rolle – ich finde, es klingt als hätte ein Streichquartett anno 1997 im Raum neben Daft Punk geprobt. Im Fall von „Rather Be“ ist aber die Rolle der Streicher so klein, dass der Song eigentlich auch ohne Streicher funktionieren würde. Der Riff wird zwar gleich zu Beginn von den Streichern vorgestellt, aber sobald die Stimme einsetzt, wird er bereits vom Synth übernommen. Danach werden die Streicher nur sehr dezent eingesetzt. Das ist für mich ein Pluspunkt. Meiner Meinung nach geht es oft daneben, wenn eine Band einfach aus Prinzip versucht ein gewisses Element auf Biegen und Brechen in eine Nummer hinein zu quetschen und dabei das Gesamtbild missachtet. Das richtige Augenmaß ist also essentiell, wenn ein „Fusion“-Konzept funktionieren soll.

Clean Bandit hat auch bei der Wahl der Synth-Klänge kluge Entscheidungen getroffen. Diese Sounds, die bei mir Assoziationen mit alten Atari-Spielen hervorrufen, erzeugen im Zusammenspiel einen Klangteppich, der einen effektiven Kontrast zu den Legato-Phrasen der Streicher und zu den geschmeidigen Vocals schafft.

Gut bei Stimme

Was die Vocals betrifft, freut es mich, dass aus Großbritannien wieder Sängerinnen mit vollen, warmen Stimmen kommen. In den späten Nullerjahren hat ja eher das nasale Klangideal den britischen Pop dominiert, doch derzeit scheint sich der Trend davon wegzubewegen.

Leichte Kost, im besten Sinn. Macht neugierig auf das demnächst erscheinende Album, „New Eyes“, das verspricht, den Deep House/Pop/Klassik-Crossover weiter auszuloten.

Die englische Originalversion gibt’s auf dem Blog von Elisabeth Kaplan:

www.elisabethkaplan.com/Blog/Entries/2014/5/17_Rather_Be_-_Clean_Bandit_feat._Jess_Glynne.html

Und hier ist das Video zu sehen: