von Michael König

Selbst ist der Mann. Auch in der Waschküche.

Was für Ängste waren da im Vorfeld zu kalmieren. 60 Männer aus mehreren Nationen bezogen vor 15 Monaten das Diakoniewerk-Flüchtlingsquartier in der Münchner Bundesstraße in der Stadt Salzburg. Heute, am 23. November 2016, wurde das Quartier geschlossen. Wie ein Film laufen die Monate nochmals in mir ab. „Ihr werdet euch noch anschauen“, sagten uns manche vor einem Jahr. „Die werden die Autos der Nachbarn zerkratzen“, meinten andere. „Die Ratten sollen heimgehen“, schrie der bierbauchige Herr in die Anrainerversammlung hinein. „Die werden uns unsere Töchter wegnehmen“, wandte eine besorgte Dame ein.

Und nichts von alldem ist passiert. Es gab keine Belästigungen, es gab keine Beschädigungen irgendwelcher Art. Es gab im Quartier keine Gewaltszenen, die nur annähernd an das heranreichen, was sich am Salzburger Rudolfskai jede zweite Nacht abspielt.

Es ist gut gegangen. Es ist so gut gegangen, dass sich das eigentlich für einen Doppelseiter jeder Zeitung eignen müsste. Aber, mir ist die Medienlogik unserer Zeit natürlich bekannt: Es ist ja nichts passiert.

Und doch: Es ist viel passiert. Das war nämlich kein humanitärer Spaziergang. Es hätte auch ganz anders kommen können. Da waren einmal die 35 Schlüsselkräfte aus dem Diakoniewerk, die sich im Sommer 2015 innerhalb von 48 Stunden mit vollem Einsatz hinter den Aufbau dieses Quartiers gestellt haben und angepackt haben. Da waren Beamte des Landes Salzburg, mit denen wir oftmals unkonventionelle, rasche und praktikable Lösungen gefunden haben, damit dieses kahle, leerstehende Bürogebäude innerhalb von wenigen Wochen zu einem Flüchtlingsquartier umgewandelt wurde. Seither weiß ich, wie das geht, wenn man über seinen eigenen Schatten springt. Da war eine Eigentümerfamilie, die 60 Matratzen gespendet hat und auch sonst stets hilfreich zur Stelle war.

Was ist wirklich passiert im Flüchtlingsquartier?

Miteinander im Quartier in der Münchner Bundesstraße

Und da waren unsere 150 Freiwilligen. Sie haben sich ab der Quartierseröffnung beherzt und tatkräftig eingebracht: In der Organisation des Materiallagers, beim Essensdienst, beim Bewohnerempfang, beim Aufbau von zahlreichen Integrationsaktivitäten und bei der Bildung von 25 Sprachtrainingsgruppen. Da waren die evangelischen Pfarrmitglieder von Salzburg, die auf die Bewohner zugegangen sind und für sie da waren. Ungezählte SpenderInnen sind einfach vorbeigekommen und haben gefragt, was wir brauchen. Und sie haben geliefert. Einer hat binnen zwei Wochen eine hHmepage erstellt, eine andere hat ein Kunstatelier aufgebaut, die Mitarbeiter einer Firma, gleich nebenan, haben 60 Fußballdressen vorbeigebracht und jemand anderer spendete wöchentlich reichlich frisches Obst und Gemüse.

Da war ein Konzept, das getragen war von Klarheit, Wertschätzung, aber auch mit einem strengem Reglement. So ein Männerquartier ist kein Experimentierfeld für gruppendynamische Übungen. Rasch war klar: Die Bewohner brauchen Sicherheit – in mehrerlei Hinsicht. Und diese Sicherheit muss erlebbar sein, vom ersten Tag an. „Null Toleranz gegenüber Gewalt“. Die Botschaft wurde verstanden.

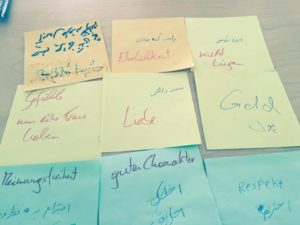

Würde und Respekt

Einfach dankbar.

Und noch was war da: Ein MitarbeiterInnenteam, das von Tag zu Tag sich vorgearbeitet hat, Ordnung in das anfängliche Chaos zu bringen und das Quartier von A bis Z gut zu organisieren, die Doku aufzubauen, Notfalllisten zu erstellen, interne Rufbereitschaften aufzubauen und diese auf lückenloses Funktionieren zu überprüfen; Kontakt mit Traumaexpertinnen herzustellen u.v.a.m. Und es war eine hochkooperative Bewohnerschaft, die sich in der Quartiersorganisation eingebracht hat, die Verantwortung übernommen hat dafür, dass dieses, in den Rahmenbedingungen nicht einfache Quartier, von einer guten Atmosphäre geprägt war. Wir haben die Betroffenen immer wieder zu Beteiligten gemacht. Manche Prinzipien bewähren sich in allen Feldern sozialen Engagements.

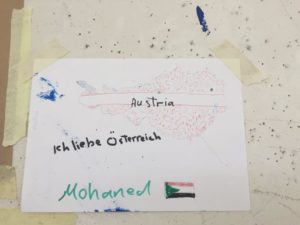

1000ende Stunden haben die vielen Freiwilligen mit den Bewohnern verbracht, sind in Beziehung gegangen, haben sie unterstützt am Weg in unsere Gesellschaft, haben Ausflüge gemacht, sie zu sich nach Hause eingeladen und haben vor allem eines vermittelt: „Ihr habt Würde und wir behandeln euch mit Würde“. Sie sind in Beziehung getreten. Das ist gelebte Integration! Viele Bewohner sind zwischenzeitlich schon ausgezogen und werden auch jetzt noch am Weg in unsere Gesellschaft von diesen Freiwilligen begleitet. Wir haben bald die Übersicht verloren, wie viele unterstützende Netzwerke entstanden sind. Und das ist auch gut so. 80% unserer Freiwilligen waren Frauen zwischen 20 und 80 Jahren. Angstfrei sind sie täglich in das Quartier gegangen und angstfrei sind aus dem Quartier gegangen. Auch das gehört zur Geschichte dieses Flüchtlingsquartiers und sollte gerade in Zeiten wie diesen deutlich gesagt sein.

So viel ist passiert

Die Bewohner erlebten wir dankbar für die behelfsmäßige Herberge ebenso wie gefrustet vom langen Warten und von den schlimmen Nachrichten aus ihren Heimatländern. Sie waren erleichtert, endlich sicher zu sein, so wie viele unter der Trennung von ihren Familien schwer litten. Manche lernten hoch motiviert Deutsch, manche waren dafür zu blockiert, aus vielen Gründen. Manche waren sehr hilfsbereit, manche waren es nicht. Manchmal gab es ernüchternde Erfahrungen und oftmals bewegende, bereichernde und sinnstiftende Erfahrungen. Eine lange Narration von Erlebnissen zwischen und mit den Bewohnern könnte hier noch fortgesetzt werden.

Das Projekt „Flüchtlingsquartier Münchner Bundesstraße“ ging jetzt zu Ende. Zurück bleibt am heutigen Tag bei mir ein dominierendes Gefühl: Jenes tiefer Dankbarkeit. Für das Diakoniewerk wird dieses Flüchtlingsquartier wohl immer zu einem besonderen Stück seiner Organisationsgeschichte zählen. Man geht aus so einer Erfahrung letztlich gestärkt hervor. Wir haben unsere humanitäre DNA gekräftigt. Wir haben das getan, worin unser Urauftrag liegt. Diakonie ist Nächstenliebe in unserer Zeit. Ich verneige mich vor allen MitarbeiterInnen, Freiwilligen und UnterstützerInnen, die dieses Flüchtlingsquartier 15 Monate lang getragen haben. Ich danke Ihnen. Ich danke euch, dass so viel passieren konnte.