von Christian Namberger

Wenn der Amtsschimmel wiehert, hat man es nicht leicht! Weder als aufrecht Gehender noch als ein im Rollwagerl Schiebender. Ich gehöre zu den Letzteren.

Ich sitze seit meiner erfolgreichen (was den Krebs betrifft) Chemotherapie im Rollstuhl. Besagte Chemotherapie hatte eine gravierende Nebenwirkung: Sie löste bei mir ein Nervenleiden namens Polyneuropathie aus. Brave zartbitter-Leser kennen meine Geschichte. Und die Leserinnen auch ☺

Vor meiner Erkrankung war ich im Außendienst für eine Versicherung, die die österreichische Bundeshauptstadt im Namen trägt, tätig. Im Rollstuhl ist diese Tätigkeit natürlich nicht mehr machbar. Meine Kunden waren es berechtigt gewöhnt, dass ich im feinen Zwirn die Beratung auf deren Couch vornahm. Deshalb verließ ich das Unternehmen und begab mich in die Berufsunfähigkeitspension. Da ich damals die 50 leicht überschritt, wurde diese auch bewilligt. Unter 50 gibt es „nur noch“ Rehageld. Die Pension wird anfänglich in Österreich für zwei Jahre bewilligt. Vor Ablauf dieser zwei Jahre muss man einen Antrag auf Verlängerung stellen – frühestens drei Monate vor Ablauf. 2014 tat ich das zum ersten Mal, was auch gut klappte. Heuer zum 01. April lief die Pension wieder aus. Zeitgerecht beantragte ich die Verlängerung Mitte Dezember letzten Jahres. Es kam auch eine Bestätigung von der Pensionsversicherung, versehen mit dem Hinweis, man möge nicht nachfragen, es ist alles in Bearbeitung. Ähnlich bei Bewerbungen in der freien Wirtschaft, wo es auch heißt: „Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an!“

Der Januar verging, der Februar plätscherte auch sehr schnell runter und gegen Ende des Monats bekam ich eine Einladung zur Untersuchung in die Anstalt. Ich weiß, Anstalt klingt hart, es heißt aber Pensionsversicherungsanstalt. Bisher kam der Arzt vom Amt immer im Januar zu mir nach Hause. Der Termin war am 8. März um 08.30 Uhr. Um pünktlich zu sein, wählte ich den Transport meinerseits mit dem Taxi. Ohne es extra zu erwähnen, fuhr eine neuwertige Mercedes Taxe der E-Klasse vor. In der PVA angekommen, wurde ich sofort weitergereicht zum EKG – es ging alles ganz zackig. Danach ging es sofort zum hauptsächlich untersuchenden Arzt. Die Untersuchung bestand hauptsächlich aus dem Studium der mitgebrachten bisherigen Befunde und einem Palaver. In Summe wand ich eine halbe Stunde auf. Danach rollte ich wieder frohen Mutes aus der Amtsstube. Retour wählte ich den Bus. Da ich ja im Rollwagerl sitze, samt meinen zusätzlichen Leiden (ich sage nur I und I, nachzulesen auf zartbitter.co.at unter „Die Leiden des jungen Christian N.“), dachte ich mir, die Zeit reicht ja bis Ende des Monats, um meine Verlängerung zu bewilligen. Recht viel maroder geht ja nicht.

Mitnichten! In der letzten Woche vor Ultimo rief ich am Dienstag in der PVA an. Aber erst wartete ich noch auf den charmanten Postboten. Nicht, dass er meinen Bescheid in seinem Sackerl hat und ich umsonst die Pferde scheu mache. Nach ca. einer Viertelstunde in der Warteschleife kam ich an einen sympathisch klingenden jüngeren Mann. Diesem tat ich meinen Wunsch kund, zum richtigen Verbinden fragte er mich nach meiner Sozialversicherungsnummer. Nach Eingabe dieser, sagte er vor dem verbinden zum zuständigen Sachbearbeiter, dass mein Antrag in Bearbeitung sei und sicher noch einige Zeit benötige. Wie bitte?!? Diese Woche läuft meine Pension aus! Er meinte, ruhig und gelassen, dass ich die Pension am 1. eh noch ausbezahlt bekomme, da ja rückwirkend. Aber, ich sei ab 1. April nicht mehr Krankenversichert. Vollkommen echauffiert hob ich meine Stimme und meinte, dass das wohl nicht sein kann! Daraufhin bekam ich zur Antwort, sie seien auch nur Menschen und können nicht mehr als arbeiten. Vorm endgültigen Verbinden, gab er mir noch den Tipp, ich solle mich beim AMS melden und Pensionsvorschuss beantragen. Geht’s noch?

Das Verbinden klappte allerdings nicht auf Anhieb. Nach drei Fehlversuchen kam ich endlich zu meinem Sachbearbeiter. Der war allerdings überhaupt nicht von meiner Angst beeindruckt und meinte auf all meine Argumente hin, lapidar: „Sie können sich ja beschweren.“ Weiters meinte er, wenn ich Glück habe, bekomme ich im April ja noch meinen Bescheid, solch eine Bearbeitung könne und dürfe bis zu sechs Monate dauern. Hallo? Ich darf frühestens drei Monate zuvor beantragen, die Herrschaften dürfen aber bis zu sechs Monate zur Bearbeitung brauchen? Von was soll ich denn in den drei Monaten leben? Tja, ich könne ja vorfinanzieren, ich bekäme eh alles bei Bewilligung nachbezahlt! Also ich weiß nicht, wie viel solch ein Sachbearbeiter verdient, aber bei mir ist das Geldende nahezu zeitgleich dem Monatsende! An ein Ansparen solch einer Versorgungslücke ist bei mir nicht zu denken. Letztendlich gab auch er mir den Rat, ich solle mich beim AMS melden und wieder kam der Tipp, ich könne mich ja beschweren.

Das Verbinden klappte allerdings nicht auf Anhieb. Nach drei Fehlversuchen kam ich endlich zu meinem Sachbearbeiter. Der war allerdings überhaupt nicht von meiner Angst beeindruckt und meinte auf all meine Argumente hin, lapidar: „Sie können sich ja beschweren.“ Weiters meinte er, wenn ich Glück habe, bekomme ich im April ja noch meinen Bescheid, solch eine Bearbeitung könne und dürfe bis zu sechs Monate dauern. Hallo? Ich darf frühestens drei Monate zuvor beantragen, die Herrschaften dürfen aber bis zu sechs Monate zur Bearbeitung brauchen? Von was soll ich denn in den drei Monaten leben? Tja, ich könne ja vorfinanzieren, ich bekäme eh alles bei Bewilligung nachbezahlt! Also ich weiß nicht, wie viel solch ein Sachbearbeiter verdient, aber bei mir ist das Geldende nahezu zeitgleich dem Monatsende! An ein Ansparen solch einer Versorgungslücke ist bei mir nicht zu denken. Letztendlich gab auch er mir den Rat, ich solle mich beim AMS melden und wieder kam der Tipp, ich könne mich ja beschweren.

Vollkommen entsetzt, konnte ich nach Auflegen des Gesprächs, nicht mal mehr die Rosenheim Cops im ZDF-Schichtarbeiterprogramm verfolgen!

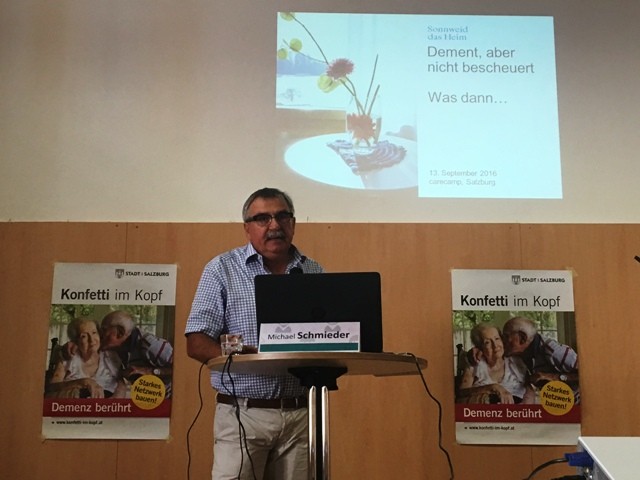

Als braver und folgsamer Bürger befolgte ich die Ratschläge des PVA-Angestellten und ging dagegen vor. Allerdings nicht in Form einer Beschwerde, sondern mit dem Schritt an die Öffentlichkeit. Natürlich ist ein Zeitungsartikel auch sehr gut, oppertun erschien mir allerdings eher das Medium Funk & Fernsehen. Der ORF nahm sich meiner an, so dass ich die Gelegenheit bekam, im Radio in der Sendung „aktuell“ von Radio Salzburg und am Abend im Fernsehen in „Salzburg heute“ mein Leid zu klagen. Natürlich recherchierte der Journalist des ORF im Vorfeld auch bei der PVA, schließlich kann man nicht nur eine Seite hören.

Als Trost für die erlittene Unbill köpfte ich mein letztes halbes Fläschchen Champagner

Die Auftritte waren in aller Munde und dank des Eingreifens des ORF, wurde mitgeteilt, dass ich noch in der ersten Aprilwoche meinen Bescheid bekäme. Und siehe da: Er kam tatsächlich letzten Freitag! Diesmal nicht nur für zwei Jahre, sondern sogar unbefristet. Wahrscheinlich wollen die Herrschaften mit mir nichts mehr zu tun haben.

Für mich ging die Sache letztendlich gut aus. Allerdings nur, weil ich mich zu wehren wusste. Wie viele Menschen sind ob solchen Gebarens ganz einfach geschockt und geben sich ihrem Schicksal hin?

Der richtige Skandal an der Sache ist aber Folgendes: Ich sollte bei der PVA ja ausdrücklich nicht anrufen. Aber, wenn ich mich nicht telefonisch erkundigt hätte, wäre ich seit 1. April ohne Krankenversicherung gewesen. Einfach so. Ein Hinweisschreiben hierzu kam nämlich nicht.

So geht man nicht mit Menschen um!