Angela

Mama war voll hysterisch. Mein Bruder hat in der Sandkiste gespielt, sie konnte aber nicht raus, weil es ja zu gefährlich war. Bis heute noch ist das eine Geschichte in der Familie. Und alle Fenster zu und es hat dauernd geregnet. Keine Schwammerl, erst Jahre später Entwarnung! Cashewnüsse isst sie bis heute nicht meine Mutter.

Anja

Anja

Als die ersten Nachrichten andeuteten, dass was ganz Schlimmes passiert sei, hat unsere Mutter meinem Bruder und mir verboten in die Schule zu gehen. Wir durften nicht raus. Und danach gab es nie wieder die frische Milch von den Kühen unseres Nachbarn. Meine Eltern fuhren extra nach Salzburg Milch kaufen, weil es hieß, dass der Salzburger Milchhof ganz streng kontrolliert. Und Schwammerl, die meine Großeltern im Lungau an „ihren“ Geheimplätzen brockten, kamen Jahre nicht mehr auf den Tisch.

Christian

Da war ich 13 Jahre. War kein großes Thema im Internat. Nur eines weiß ich noch: die Bauern können das Gras nicht mehr verwenden und die Milch ist verseucht. Das war’s.

Eva

Eva

1986 war ich zehn Jahre alt, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Wort Reaktorunfall etwas anfangen konnte. Ich erinnere mich nur, dass es geheißen hat, wir dürfen keine Milch mehr trinken und keine Schwammerl essen. Letzteres war mir ziemlich egal, ich mochte sowieso keine Schwammerl. Und dann waren da noch diese gelben Jod-Tabletten in der Schule. Ansonsten ging mein Kinder-Leben weiter wie bisher. Was uns aber auffiel waren Gruppen von Kindern und Jugendlichen im heimischen Freibad. Das seien die „Tschernobyl-Kinder“ wurde schnell herum geflüstert. Sie schauten nicht viel anders aus als wir, aber irgendwie fielen sie auf diese „Tschernobyl-Kinder“. Sie kamen jeden Sommer, mehrere Jahre hindurch, die „Tschernobyl-Kinder“. Gesprochen habe ich nie mit ihnen, aber sie taten mir leid, weil sie ohne Eltern da waren.

2004 war ich in der Ukraine, im „Tschernobyl-Museum“ in Kiew. Eine beeindruckende Ausstellung mit vielen Zeitzeugnissen, schockierend. 2015 kommt mein Kind in die Schule, wir müssen einen Zettel unterschreiben, dass wir mit der Gabe von Jod-Tabletten einverstanden sind im Fall eines Atomunfalls.

Ich hoffe, wir brauchen sie nie!

Gabriele

Ich weiß noch, dass die Bauern in meinem Dorf die Milch durch den Kaffeefilter laufen ließen, um die Strahlung raus zu filtern. Ich war 16 und mehr/sehr mit mir selbst beschäftigt. Aber dass das Bullshit war, hab auch ich gecheckt.

Gertrud

Gertrud

Damals war ich 21 Jahre jung und hatte kaum Sinn für die Katastrophen des Lebens, hatte anderes im Kopf, einen Urlaub geplant. Und dann die Meldung – Es hat einen Atomunfall gegeben! Nur 1000 km entfernt. Die Wolke ist über uns.

Alles ist verseucht! Der Garten, aus dem wir viel Gemüse und Obst bezogen, der Wald, den ich so liebte, die Schwammerl, die dort wachsen würden, wir, einfach alles! Unsichtbar, nicht zu fühlen, zu erkennen, zu erschmecken… und doch da. Das fand ich ganz und gar unvorstellbar und unheimlich.

Monika

Ich selbst war 22 und hatte vor einem halben Jahr meinen Mann kennengelernt. Wir wussten, dass wir miteinander durch dieses Leben gehen wollen und wir hatten so viele Träume. Die schienen mit einem Mal alle geplatzt zu sein. Die Basis hatte sich geändert und das ohne unser Zutun. Machte es noch Sinn in eine Welt, in der die Sandkisten nicht benutzt und der Rasen nicht mit bloßen Füssen durchwatet werden darf Kinder zu setzen? Würden wir jemals wieder Schwammerl aus unseren Wäldern essen können? Und was ist mit unserem Gemüsegarten? Alles wegschmeißen? Die meisten Halbwertszeiten der giftigen Stoffe, die sich da gerade über Salzburg entleerten, würden wir nicht Mal erleben.

Phasenweise beneidete ich meine Großmutter, obwohl sie beide Kriege erlebt hatte. Ich wusste nicht was schlimmer ist. Weltuntergangsstimmung eben.

Und wie bei so vielen Katastrophen gewöhnt Mensch sich daran, spätestens dann, wenn die nächste Katastrophe über uns hereinbricht. (Damals war es Aids.) Der Mensch ist anpassungsfähig, was bleibt auch anderes übrig. Heute scheint das alles weit weit weg, aber das nächste Atomkraftwerk ist nah. Doch das vergessen wir im Alltag nur allzu gerne.

Peter

Peter

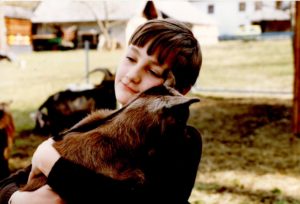

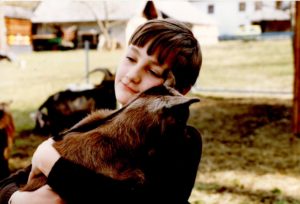

Im Frühling 1986 herrschte bei uns zuhause große Freude. Die Ziegen hatten wieder Junge bekommen. Mama Peggy – eine echte Pinzgauer Ziege – und der alte Leo hatten wieder ganze Arbeit geleistet. Sie waren wirklich ein eingespieltes Team im Zeugen und Gebären. Immer, wenn ich konnte, verbrachte ich meine freie Zeit bei den Jungen. Sie waren so lieb, unbeholfen und kuschelig. Ja und besonders neugierig. Alles wurde angeknabbert… In den ersten Tagen des Monats Mai kam Ambros Aichhorn – der unkonventionellste Biologielehrer aller Zeiten – zu uns auf den Bauernhof, um die außergewöhnlichen Hörner unseres Leos zu begutachten. Sie glichen nämlich jenen eines Steinbocks. Diese Tage waren herrlich: Strahlender Sonnenschein, die Vegetation in voller Blüte und die Natur zeigte ihre unvergleichliche Pracht. In diese Schönheit sickerte langsam die Kunde von der entsetzlichen Katastrophe in Tschernobyl durch. Sie kam uns auch deshalb so nahe, weil sich Österreich in der klimatisch bevorzugten Route der Strahlungsentwicklung befand. Über uns das ominöse Strahlenband. Plötzlich wollte sich niemand mehr im Freien aufhalten. Trotz des wunderbaren Wetters. Unsere Kühe und Ziegen mussten dennoch von etwas leben. Wir fütterten natürlich das Gras von der Wiese. Die Ziegen holten sich so wie so das, was ihnen mundete. Was denn sonst? Wirtschaftlich war es katastrophal, denn wir durften keine Milch mehr liefern. So verfütterten wir sie den jungen Kälbern und Schweinen. Diese freuten sich für die köstliche Nahrung. Noch Jahre später sagte meine Mutter: „Das beste und feinste Fleisch hatten wir im Jahr 1986.“ In diesem Jahr lernte ich die Begriffe Atomkraftwerk, Cäsium und Halbwertszeit eindringlich kennen. Sicher mit einem klar negativen Beigeschmack. Das Besondere in dieser Zeit war diese ominöse Bedrohung, die weder körperlich noch optisch spürbar war und dennoch total präsent und gegenwärtig gewesen ist. Eines ist ganz klar: Bis heute bin ich absolut stolz darauf, dass in Österreich kein Atomkraftwerk in Betrieb genommen wurde.

Robert G.

Robert

April 1986 – da stand ich kurz vor der Matura. Natürlich waren wir schon alle betroffen. Natürlich wussten wir, dass es sich um eine Katastrophe handelte. Aber das war in der UdSSR. Die war weit weg. Durch den eisernen Vorhang irgendwie weiter weg als die heutige Ukraine. Wie gefährlich konnte also die Strahlung hier in Salzburg schon sein? Außerdem hatten wir alle nur unsere Maturaprüfungen im Kopf.

Was sich mir am stärksten eingeprägt hat: In der Schule war es Schülern strikt verboten, Straßenschuhe zu tragen. Wegen der Strahlung. Die Lehrkräfte hingegen spazierten nach wie vor ruhig in Straßenschuhen herum. Darüber haben wir uns aufgeregt. Weniger, weil wir glaubten, wir würden jetzt total verstrahlt wegen der Lehrer, sondern weil es einfach ungerecht war. Wir waren immerhin Maturanten.

Ansonsten erinnere ich mich, dass wir vier Wochen Maturavorbereitungszeit hatten. Ein Tag war schöner als der andere. Schon am zweiten Tag hatte ich sämtliche Bedenken wegen der Strahlung vergessen. Ich wollte raus. Den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Noch nie zuvor war ich so braun. Und noch nie zuvor waren meine Haare so ausgebleicht. Ich hoffe, das war nur von der Sonneneinstrahlung.

Robert H.

Robert

Ich war damals erst 8 Jahre. Kann mich erinnern, dass es ein schöner sonniger Tag war, Ich spielte mit meinen Freunden draußen… Plötzlich kam meine Mutter und schickte alle nach Hause. Keiner von uns verstand, was los war. Wir waren ja im schönen Mühlviertel nur 1200 km von Tschernobyl entfernt. Wir durften danach das Gemüse aus unserem Garten zuhause nicht essen. Meine Mutter vernichtete alles, was an Gemüse gewachsen war. Eine eigenartige Stimmung war es schon. Auch wenn ich damals als Kind nicht wirklich verstanden habe, was passiert ist.

Sabine

Sabine

Es hat geheißen, man soll nicht mehr raus. Aber wir mussten ja raus. Zur Ausbildung zur Arbeit. Nur die Vermieterin war völlig hysterisch, die hatte einen Sohn mit 10 Jahren. Die hatte Panik.

Yvonne

Nicht mehr im Sandkasten spielen dürfen. Der Bruder war erst eineinhalb Jahre. Ich habe lange nicht mehr im Regen gespielt, von da an gab’s keine gebackenen Parasol mehr, allerdings musste man auch keinen Salat mehr essen! Erdäpfö schon!

Als Geschäftsführer des Diakoniewerkes Salzburg begrüße ich Sie am heutigen „Nachmittag der offenen Tür“ zur offiziellen Eröffnung unseres Flüchtlingsquartiers Kasern.

Als Geschäftsführer des Diakoniewerkes Salzburg begrüße ich Sie am heutigen „Nachmittag der offenen Tür“ zur offiziellen Eröffnung unseres Flüchtlingsquartiers Kasern. Viele freiwillige Helferinnen und Helfer werden Sie unterstützen, unsere Sprache, unsere Werte und unsere Kultur kennenzulernen. Nehmen Sie unsere ausgestreckte Hand und werden Sie zu unseren Nachbarn. Nehmen auch Sie Ihr Hereinwachsen in unsere Gesellschaft selbst aktiv in die Hand und kommen auch Sie auf uns zu!

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer werden Sie unterstützen, unsere Sprache, unsere Werte und unsere Kultur kennenzulernen. Nehmen Sie unsere ausgestreckte Hand und werden Sie zu unseren Nachbarn. Nehmen auch Sie Ihr Hereinwachsen in unsere Gesellschaft selbst aktiv in die Hand und kommen auch Sie auf uns zu!