Mein jüngstes Filmerlebnis handelt von einem feinen Pinkel. Doch wenn er Schurken das Handwerk legt, trägt er Maske und Cape. Er springt hoch (über Pferde drüber!) und weit – und er klettert sogar Fassaden hinauf.

Batman? Nein. Es ist Zorro! Douglas Fairbanks (nicht Antonio Banderas) spielt den tollen Draufgänger – in einem fast 100 Jahre alten Film aus 1920.

Szenenfoto aus „The Mark of Zorro“ (zur Verfügung gestellt: Internationale Stiftung Mozarteum)

Wie in der Kindheit

Ein Stummfilm? Ja. In meiner Kindheit gabs die sogar noch regelmäßig im Fernsehen. Stan Laurel und Oliver Hardy (alias Dick und Doof), Charly Chaplin und Buster Keaton – ich kannte sie alle. Meist liefen ihre Filme im Vorabendprogramm (auf ZDF in der Sendung „Väter der Klamotte“). Sie waren allerdings rein auf die Slapstick-Szenen zusammengeschnitten – verstümmelt muss man sagen. Egal: Ich saß mit Mama, Papa, Schwester und manchmal auch Oma vorm Schwarzweiß-Fernseher und wir alle hatten einen Riesen-Spaß.

Doch irgendwann verschwanden die Stummfilme. Na klar. Alle hatten inzwischen Farb-Stereofernseher. Wer würde sich da Schwarzweiß mit knisterndem Klaviergeklimper anschauen?

Tatsächlich konnte ich mich viele, viele Jahre nicht zu einem Stummfilm hinreißen lassen. Und es gab nicht wirklich viele Gelegenheiten dazu. Bis ich dieses Jahr im Mai eingeladen wurde, im Mozarteum einen Stummfilm zu sehen. „The General“ ein toller Film mit dem wirklich großartigen Schauspieler Buster Keaton. Es gab und gibt nur wenige, die Tragik und Komik so verbinden und außerdem noch Autor, Regisseur und sonst auch noch alles sind.

Kino zum Faschingsbeginn. Wer maskiert war, hat gratis Popcorn bekommen

(Foto: Walter Oberascher)

Richtige Stimmung im Saal

Ich war erstaunt, wie viel Spaß man im Kino haben kann. Zum ersten Mal erlebte ich in einem Kino eine Stimmung, wie sie sonst höchstens mal bei einer Nachtvorstellung von „The Rocky Horror Picture Show“ vorkommt. Alle lachten und fieberten gleichzeitig mit dem Helden der Story mit. Und besonders gelungene Stunts oder Slapstick-Szenen wurden mit tosendem Zwischenapplaus belohnt.

Nicht nur, dass es ein tolles Gefühl eines gemeinsamen Filmerlebnisses mit anderen Leuten war, es wurde mir bei dem vielen Gelächter auch bewusst, wie wenig das Publikum bei heutigen Komödien lacht. Nicht halb so viel wie bei diesem ewig alten Film mit einfacher Technik und ohne Ton. Und es gibt in modernen Kino-Komödien tatsächlich bei weitem weniger zu lachen. Haben Drehbuchautoren und Regisseure heute ein weniger gutes Gespür für Humor? Oder liegt daran, dass der Humor in den Stummfilmen einfacher, dafür aber zeitlos ist?

Auch Zorro, ein echtes Superhelden-Actionspektakel, hat sein Publikum mitgerissen. Es wurde viel anerkennend geraunt – und auch gelacht. Natürlich mitunter auch, weil so manches ein bisschen unfreiwillig komisch wirkt. Aber ist das nicht egal? Das Wichtigste ist, dass ein ganzer Saal sich wirklich gut unterhalten hat. Alle haben gut gelaunt mit einem Lächeln den Saal verlassen und sich noch begeistert über den Film unterhalten. Das ist Kino, das seine Aufgabe voll erfüllt.

Das Chinese Theater in Hollywood –

schon das Kino selbst sollte eine exotische Welt sein

Das Erlebnis beginnt mit dem Ort

Ich war vor kurzem in Kalifornien und habe als Filmfan freilich auch Hollywood besucht. Unter anderem machte ich eine Tour durch das Chinese Theater. Dieses Lichtspiel-Theater wurde aufwändig ausgestattet und sollte dem Publikum schon alleine durch das Gefühl, eine andere Welt zu betreten, ein besonderes Erlebnis bieten. Das Mozarteum kann man hier schon etwas vergleichen. Alleine einen Film im wunderschönen großen Saal des Mozarteums zu sehen, ist etwas Besonderes. Und vielleicht ist es für Leute, die keine Klassik-Fans sind, ja eine Gelegenheit, überhaupt zum ersten Mal einen Konzertsaal zu besuchen.

Nur ein Kircheninstrument?

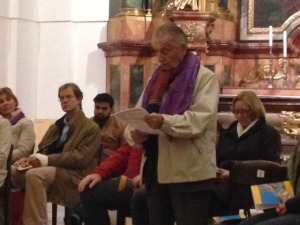

Normalerweise ist die große Orgel vorne im Saal der Blickfang. An den Filmabenden ist sie zwar durch die Leinwand verdeckt, dafür steht sie akustisch im Mittelpunkt. Sowohl „The General“ als auch „The Mark of Zorro“ wurden von dem Amerikaner Dennis James begleitet. Er ist ein wirklicher Experte der Stummfilmbegleitung und mit seiner Kunst hat er einen großen Beitrag zum Revival des Stummfilms insgesamt geleistet, entnehme ich dem Programmheft. Vor der Vorstellung gibt er eine kleine Einführung zur Handlung des Films und zu den Hauptdarstellern. Man merkt ihm den Stolz und die Begeisterung an. Nur wenige Leute sind echte Liebhaber der Orgel als Instrument – ich bin es auch nicht vorbehaltlos. Wenn jedoch Dennis James loslegt, merkt man erst, wie vielseitig die Klänge der Orgel sind und wie gut dieses Instrument Gefühle und Stimmungen ausdrückt. Fast zwei Stunden lang ohne Pause spielte der Meister-Organist und machte damit den Filmgenuss erst komplett.

Ich möchte allen empfehlen, sich einmal diese Art des völlig analogen und zugegeben altmodischen Filmerlebnisses zu gönnen. Und ich verspreche: Es macht Lust auf mehr.

Am 28. April 2015 zeigt das Mozarteum wieder einen Stummfilm: „The Lost World“ aus 1925 – sozusagen ein Vorläufer von „Jurassic Park“. Neugierig? Ich hoffe es.

Karten fürs Mozarteum gibt es hier.

In den 1980er Jahren, zu meiner Schulzeit, war klar, es gibt E-Musik und U-Musik. In der Schule lernten wir viel über „Ernste“ Musik. Die „Unterhaltungs“ Musik war rein privat. Jazz war beides. Und klar war auch, dass E-Musik die wertvolle, gute Musik war. So war das.

In den 1980er Jahren, zu meiner Schulzeit, war klar, es gibt E-Musik und U-Musik. In der Schule lernten wir viel über „Ernste“ Musik. Die „Unterhaltungs“ Musik war rein privat. Jazz war beides. Und klar war auch, dass E-Musik die wertvolle, gute Musik war. So war das.