Jeden Abend im Stall das Gleiche: Wenn die Sonne langsam untergeht werden auch die Hühner müde. Sie verlassen die satte, grüne Wiese und machen sich langsam und gackernd in Richtung Stall auf, der ihnen für die Nacht Sicherheit bietet. Im Vorbeigehen werden noch ein paar Körner gepickt, dann geht’s aber gleich im „Hühnermarsch“ über die Leiter rauf zu den Sitzstangen.

Wenn alle oben sind, geht’s los: Es wird gestritten, gehackt, geschimpft und gegackert bis die Sitzordnung für die Nacht klar geregelt ist. Manchmal dauert das eine Weile, obwohl die Hierarchie in der Gruppe feststeht. Dann herrscht Stille; jedes Huhn hat seinen Platz gefunden. Pauli, unser Sulmtaler Junghahn, schart seine Lieblingsdamen auf der höchstgelegenen Sitzstange um sich. Die vier anderen Junghähne gehen auf die andere Stange unterhalb – außerhalb Paulis Reichweite. Bei den Wyandotten, im Stallabteil nebenan, sitzen die älteren Damen oben und die Junghühner auf der Stange darunter. Die Nacht kann somit beginnen.

Und dann, wenn es im Stall schon fast finster ist, geben die Hüher plötzlich Laute von sich, die man den ganzen Tag nicht von ihnen hört. Statt allen möglichen krächzenden typischen Hühnerlauten, beginnen sie nun leise zu singen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein leises Fiepen, ein Trällern ein leises Pfeifen in unterschiedlichen Tonhöhen – mal leiser mal lauter. Ein paar der jungen Wyandoten beginnen, dann stimmen alle mit ein – selbst die Sulmtalerhühner machen mit. Es ist, als ob sie sich Geschichten vom Tag erzählen, ja miteinander reden, ganz ruhig und friedlich. Vielleicht wird hier ein Streit geschlichtet, der noch am Tag herrschte, oder es wird einfach nur „gute Nacht“ gesagt – ich weiß es nicht.

Und dann, wenn es im Stall schon fast finster ist, geben die Hüher plötzlich Laute von sich, die man den ganzen Tag nicht von ihnen hört. Statt allen möglichen krächzenden typischen Hühnerlauten, beginnen sie nun leise zu singen. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist ein leises Fiepen, ein Trällern ein leises Pfeifen in unterschiedlichen Tonhöhen – mal leiser mal lauter. Ein paar der jungen Wyandoten beginnen, dann stimmen alle mit ein – selbst die Sulmtalerhühner machen mit. Es ist, als ob sie sich Geschichten vom Tag erzählen, ja miteinander reden, ganz ruhig und friedlich. Vielleicht wird hier ein Streit geschlichtet, der noch am Tag herrschte, oder es wird einfach nur „gute Nacht“ gesagt – ich weiß es nicht.

Tierforscher haben festgestellt, dass Tiere „Worte“ verwenden, bei Hühnern sind das ca. 35, habe ich gelesen.

Der Mensch braucht ca. 1300 Wörter, um sich verständigen zu können. Und trotz dieses Wortreichtums, kann ich den Moment, wenn Hühner singen, nicht richtig mit Worten beschreiben. Er hat für mich einfach etwas Magisches. Wenn ich dabei zuhöre, bekomme ich geradezu Gänsehaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt belauscht werden möchten, aber ich kann nicht anders, denn diese singenden Töne, berühren mich im Innersten.

Darum gehe ich jeden Abend aufs Neue in den Hühnerstall und lausche.

So kann ich spüren, dass es meinen Hühnern gut geht. Sie singen sich in den Schlaf bis die Nacht hereinbricht. Dann verstummen ihre Lieder.

Die Leiden der amputierten Rollifrau

Augenblicke, Gesellschaft, MenschenrechteNun haben aber Rollstühle auch ein Eigenleben und dramatisch wird’s, wenn sich die Elektronik verabschiedet oder ein Teil bricht. Dann heißt es ab in die Werkstatt. Grundsätzlich kein Problem, aaaaber was ist mit mir? Soll ich mich nun bis zur Rückkehr meines Hilfsmittels tiefkühlen lassen? Manche werden nun denken, na dann halt einen Ersatzrolli nehmen. Wenn das so einfach wäre. Mein Rolli ist auf mich persönlich zugeschnitten und da gibt es leider keinen Ersatz. Wenn dann gäbe es nur die Möglichkeit eines zweiten Rollstuhles, doch das verwehrt mir der Sozialversicherungsträger – seit eineinhalb Jahren.

Und so fühlte ich mich ohne meinen E-Rolli die letzten zehn Tage wie amputiert und „ans Bett gefesselt“. Wobei fesseln müsste mich da niemand, wenn mensch mich ins Bett reinlegt, kann ich sowieso nichts selbständig ausführen – nicht mal Nasenbohren. Wie sehen nun die Tage ohne meinen E-Rolli aus? Morgens in einen Schieberolli setzen und wissen, dass ich spätestens nach drei Stunden Verspannungen am ganzen Rücken habe. Nichts trinken. Wenig essen. Mittags warten, dass mein Mann oder mein Sohn schnell von der Arbeit nach Hause kommt und mir hilft die Toilette zu benutzen. Danach wieder warten, bis mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Diese Stunden dazwischen ziehen sich wie bester Kaugummi. Jetzt habe ich meinen E-Rolli wieder zurück und fühle mich wie neugeboren.

Schnell verschiebe ich die Gedanken, dass er bald wieder defekt ist, doch sie sind da …

Wenn Hühner singen – ein besonderer Moment

Gegacker vom Hühnerhof, LebenJeden Abend im Stall das Gleiche: Wenn die Sonne langsam untergeht werden auch die Hühner müde. Sie verlassen die satte, grüne Wiese und machen sich langsam und gackernd in Richtung Stall auf, der ihnen für die Nacht Sicherheit bietet. Im Vorbeigehen werden noch ein paar Körner gepickt, dann geht’s aber gleich im „Hühnermarsch“ über die Leiter rauf zu den Sitzstangen.

Wenn alle oben sind, geht’s los: Es wird gestritten, gehackt, geschimpft und gegackert bis die Sitzordnung für die Nacht klar geregelt ist. Manchmal dauert das eine Weile, obwohl die Hierarchie in der Gruppe feststeht. Dann herrscht Stille; jedes Huhn hat seinen Platz gefunden. Pauli, unser Sulmtaler Junghahn, schart seine Lieblingsdamen auf der höchstgelegenen Sitzstange um sich. Die vier anderen Junghähne gehen auf die andere Stange unterhalb – außerhalb Paulis Reichweite. Bei den Wyandotten, im Stallabteil nebenan, sitzen die älteren Damen oben und die Junghühner auf der Stange darunter. Die Nacht kann somit beginnen.

Tierforscher haben festgestellt, dass Tiere „Worte“ verwenden, bei Hühnern sind das ca. 35, habe ich gelesen.

Der Mensch braucht ca. 1300 Wörter, um sich verständigen zu können. Und trotz dieses Wortreichtums, kann ich den Moment, wenn Hühner singen, nicht richtig mit Worten beschreiben. Er hat für mich einfach etwas Magisches. Wenn ich dabei zuhöre, bekomme ich geradezu Gänsehaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt belauscht werden möchten, aber ich kann nicht anders, denn diese singenden Töne, berühren mich im Innersten.

Darum gehe ich jeden Abend aufs Neue in den Hühnerstall und lausche.

So kann ich spüren, dass es meinen Hühnern gut geht. Sie singen sich in den Schlaf bis die Nacht hereinbricht. Dann verstummen ihre Lieder.

Fabel “Fragen zur Abschiebung meines Katers”

Gesellschaft, Miteinander, SalzburgEin Gastbeitrag von Martin Borger

Nach all den Diskussionen zu In- u AusländerInnen u Asyl u Bleiberecht bin ich doch etwas “nervös” geworden und hätte da eine Frage, die mich sehr beschäftigt seit heute Morgen:

Vor einigen Wochen habe ich in Österreich in einer Filiale einer österreichischen Supermarktkette ein tschechisches Bier – das wohl auch legal nach Österreich eingereist ist – völlig legal gegen Bezahlung erworben und in der Folge ihm in meinem kühlen Keller Bleiberecht gewährt, oder nennen wir es Asyl. Nun habe ich gestern dieses Bier mit Genuss getrunken, als Teil einer multikulturellen Beschäftigung mit den verschiedenen Biersorten der Welt und aller Herren Länder. Da ich aber wohl meine “Trinkfestigkeit” unterschätzt habe, bin ich heute Morgen mit heftigem Kopfweh und einem ausgewachsenen Kater im Kopf aufgewacht, scheint 0,3 L gutes Bier reichten dafür schon aus.

Nun meine Fragen:

1. Wie soll ich nun mit dem Kater umgehen, den ich nun als “neues Haustier” in meinem Kopf habe und der eindeutig in Österreich geboren wurde?!

2. Welchen rechtlichen Status hat dieses Tier? Hat es ein “Humanitäres Bleiberecht” in meinem humanoiden Kopf, eine Aufenthaltsgenehmigung, oder gar Asyl?

3. Wann könnte es in meinem Kopf eine Staatsbürgerschaft bekommen? Hat es als Haustier aus einem EU-Land den Status eines EU-Katers oder ist es doch ein Drittland-Kater?

4. Welcher Nation, Ethnie gehört dieser Kater an, welche Staatsangehörigkeit hat er? In welches Drittland würde der Kater abgeschoben wenn es ganz schlimm kommt?

5. Welche Voraussetzungen für eine Staatsbürgerschaft des Katers wären fair. Wie lange hätte das Bier vorher lagern müssen, welche Sprachen muß der Kater beherrschen und welches Soziale ehrenamtliche Engagement kommt für ihn in Frage?

6. Wie ist sein Auftauchen in meinem Kopf rechtlich zu bewerten? Handelt es sich um “Besetzung”, um “Quartiernahme” oder gar um “Spirituelles Asyl” in meinem Geist?

Bitte um schnelle, detaillierte Antwort weil ich alle Vorschriften und Gesetze einhalten will und mich schon geistig darauf vorbereite, den Kater den ich fast schon liebgewonnen habe, in Quarantäne geben oder gar abschieben zu müssen?

Wer sich mit der Einstufung dieser Fabel und Parabel noch schwer tut ersetze einfach das Wort “Kater” durch “Mensch”, “Flüchtling” und “Asylant” …

Erschienen original unter: http://mabogsi.wordpress.com/2012/12/23/fragen-zur-abschiebung-meines-katers/

Ist weniger mehr?

Gesellschaft, Miteinander, WirtschaftViele wenden jetzt ein, dass die Wirtschaft und wir alle ja davon leben, dass sie wächst, dass immer mehr produziert wird. Aber wann sind die Ressourcen zu Ende? In unserer Generation oder doch erst 100 Jahre später und soll mich das dann kümmern? Wenn ich verzichte, dann ändert das trotzdem nichts. Aber ich bin so naiv zu glauben, dass immer mehr Menschen sich bewusst für weniger entscheiden. Und gleichzeitig für mehr. Nämlich für mehr Solidarität, ob in Gemeinschaftsgärten, Tauschkreisen oder beim Carsharing. Darum ist weniger mehr, denke ich.

http://www.arte.tv/guide/de/048214-000/weniger-ist-mehr

Leistung?

Augenblicke, Gesellschaft, MiteinanderKürzlich hörte ich ein paar Minuten ein Gespräch mit. Ich stand an der Bushaltestelle und zwei Personen unterhielten sich über die Arbeit. Und dass sie sich wenig wertgeschätzt fühlen, da niemand erkennt, was sie alles leisten. Dass sie Überstunden machen, dass sie Arbeit mit nach Hause nehmen und trotzdem scheint es zu wenig zu sein. Seither muss ich immer wieder über Leistung nachdenken. Wir kennen es ja auch aus der politischen Diskussion, wer etwas leistet gehört dazu. Aus der Wirtschaft, in der Leistung schlicht in Geld gemessen wird. Aber was ist Leistung eigentlich und wie kann man sie messen? Es scheint eine stille gesellschaftliche Übereinkunft zu geben, dass bestimmte Leistungen besonders viel wert sind, andere keiner besonderen Anerkennung bedürfen.

Vielleicht ist nach der Debatte um die Managergehälter wirklich die Zeit gekommen, Leistung in einem anderen Licht zu sehen. Wie ist es mit einem Menschen, der einem in einer schwierigen Zeit hilft und zur Seite steht? Was haben eigentlich meine Eltern geleistet, als sie mich großzogen? Ist der Verzicht auf mehr nicht auch eine Leistung? Ist es eine besondere Leistung sein Leben im Rollstuhl zu meistern? Wie ist das mit Menschen, die alles zurücklassen müssen und in der Fremde neu beginnen?

Diese und andere Leistungen würde ich gerne diskutieren und vor allem mehr wert geschätzt wissen.

Ned wurscht

Europa, Gesellschaft, Leben, Salzburg, Spirituell, Welt, WirtschaftIch habe im September für die Salzburger Kirchenzeitung „Rupertusblatt“ die Evangelienkommentare zum Sonntagsevangelium geschrieben. Aufgrund des hohen Interesses, möchte ich es den ZartbitterleserInnen nicht vorenthalten. Der kommentierte Text vom kommenden Sonntag ist die „Beispielerzählung vom reichen Mann und dem armen Lazarus“ (Lukas Kapitel 16, Verse 19 bis 31)

Lukas ist der sozialkritischste unter den Evangelisten. Das wird schon im vierten Kapitel beim ersten Auftreten Jesu in Galiläa ganz deutlich: „Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe.“ Lukas legt den Fokus auf die sozial Benachteiligten. Es wundert mich deshalb nicht, wenn nur er die Beispielerzählung vom reichen Mann und dem armen Lazarus in sein Evangelium aufgenommen hat.

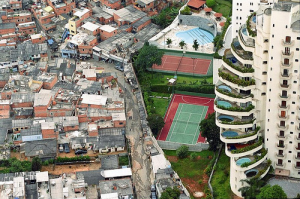

In drastischen Bildern wird die Kluft zwischen arm und reich geschildert. Der in Purpur gekleidete Reiche gegen den mit Geschwüren geplagten armen Lazarus. Nach dem Tod der beiden wird die Situation praktisch umgekehrt. Die Kluft bleibt jedoch bestehen. Hinter diesen Bildern wird offenkundig, dass die Grenze zwischen arm und reich nur schwer zu überwinden ist. Aber weder Angst noch Hoffnung vor einem Leben nach dem Tod helfen uns hier weiter. Will man die Armutsfrage ernsthaft angehen, braucht es neben der Einzelhilfe auch strukturelle Veränderungen.

An diesem Sonntag schreiten wir zur Wahl. Österreich hat viele Baustellen, an denen gearbeitet werden muss. Die Armutsfrage ist sowohl eine nationale, aber auch eine globale. Hier gibt Österreich ein beschämendes Bild ab. „Unser Land hat sich als eines der reichsten Länder der Erde dazu verpflichtet, 0,7 % des BNE (Bruttonationaleinkommens) für die weltweite Armutsbekämpfung zu verwenden – ignoriert diese Verpflichtung aber konsequent.“ Vergangenes Jahr betrug der Anteil nur 0,28 % – und ist damit meilenweit vom Ziel entfernt. Die Kampagne „mir wurscht…“ (www.mirwurscht.org) vom Dachverband für GLOBALE VERANTWORTUNG mit 42 Mitgliedsorganisationen, darunter auch viele kirchliche NGO’s machen starken Druck auf die Regierung. Wir können durch unsere Stimme am Sonntag auch dieses Thema mitentscheiden.

Erfreuliches gibt es diesbezüglich aus dem Vatikan zu berichten: Papst Franziskus hat Mitte September in einer Privataudienz Gustavo Gutierrez getroffen. Gutierrez gilt als einer der Väter der „Theologie der Befreiung“, die die vorrangige Option Gottes für die Armen in den Mittelpunkt stellt. Das hat insofern große Bedeutung, da ich glaube, mit diesem neuen Papst besinnt sich die Kirche wieder ihrer großen sozialen Verantwortung. Vermutlich ist das Lieblingsevangelium des Papstes ebenfalls das lukanische.