Deutschkurs im Verein VIELE 2011

Zuerst einmal ein großes Danke an alle die in der Flüchtlingsarbeit ehren- und hauptamtlich tätig sind. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Zeichen großer Solidarität und Hilfsbereitschaft. Viele unterrichten Deutsch für die Flüchtlinge. Die Sprache ist der erste Schritt, um ein bisschen mit der neuen Umgebung vertraut zu werden.

Ich habe 20 Jahre Deutsch für MigrantInnen unterrichtet und möchte mit den 13 Tipps für den Deutschkurs jene bestärken, die das vielleicht zum ersten Mal machen und die eine oder andere Unsicherheit haben. Ich freue mich auch über Ergänzungen und weitere Tipps von LehrerInnen, die Erfahrung haben.

Meine 13 Tipps:

1. Du leitest den Unterricht und damit genießt du hohen Respekt. Alle blicken auf dich und vertrauen dir zu 100%. Oft bist du die einzige einheimische Person, mit der die SchülerInnen intensiv Kontakt haben. Du bist also repräsentativ für Österreich und alle deine Aussagen und dein Verhalten werden natürlich als typisch österreichisch gesehen.

2. Hab keine Angst vor einem bunten Mix aus Nationen, Sprachen, Religionen und Kulturen. Denn eines eint alle: Sie wollen Deutsch lernen. Um ein gutes Gemeinschaftsgefühl herzustellen, versuch weitere Gemeinsamkeiten zu finden und lass fragen: Familienstand, Alter, Hobbies, Lieblingsessen, Lieblingsfarbe…

3. Versuch so schnell wie möglich deine SchülerInnen mit Namen anzusprechen, aus Erfahrung weiß ich, dass manche Namen unaussprechlich sind, dann entschuldige dich und probier es weiter. Ich habe im Unterricht immer das DU gehabt, aber SIE ist genauso in Ordnung.

Der Dialekt gehört dazu im Unterricht!

4. Deutsch ist eine sehr schwierige Sprache mit ganz vielen unlogischen Regeln, da es immer viele Ausnahmen gibt. Konzentrier dich auf die Regel. Versuch nicht alle Ausnahmen gleich mit zu erklären das verwirrt nur. Für die Ausnahmen ist später auch noch Zeit genug.

5. Versuch Wörter zu finden, die in vielen Sprachen zumindest ähnlich klingen. Bus, Motor, Spital, Kaffee, Telefon und vieles mehr. Damit könnt ihr dann schon einfache Sätze bilden. Eine besondere Freude sind Wörter im Deutschen, die aus einer anderen Sprache kommen. Joghurt und Fisolen sind zum Beispiel türkische Wörter. Ziffer, Zucker und Sofa kommen aus dem Arabischen. So kann man gut eine Brücke zwischen den Sprachen bauen.

6. Es ist möglich, dass in einem Kurs Menschen sitzen, die sich noch vor einigen Monaten bekriegt haben, die gelernt haben sich zu hassen. Wenn du Spannungen oder gar heftige Auseinandersetzungen aus diesen Gründen bemerkst, dann sprich das offen an und erkläre den Deutschkurs zu einer neutralen Zone. Wenn das nicht hilft müssen beide den Kurs verlassen. In zwanzig Jahren war das bei mir nur einmal der Fall. Auch andere Konflikte sollten gleich angesprochen werden, zuerst im Einzelgespräch, damit niemand das Gesicht verliert, erst dann in der Gruppe.

7. Viele Flüchtlinge haben Schreckliches erlebt. Es kann dir passieren, dass du mit einem Wort etwas in einem Menschen auslöst, das zu einem sehr heftigen Gefühlsausbruch führen kann. Es gibt kein Patentrezept für so eine Situation. Manchmal ist es gut mit der Person aus der Gruppe raus zu gehen und darüber zu sprechen. Manchmal ist die Person dann gerne alleine. Manchmal braucht es den Trost der gesamten Gruppe. Nähe und Distanz im richtigen Maß zu finden ist hier eine Herausforderung, auch körperlich. Ich erinnere mich an eine ägyptische Schülerin die ihre japanische Mitschülerin trösten wollte. Sie umarmte und drückte sie, weinte, während die Japanerin zur Salzsäule erstarrte.

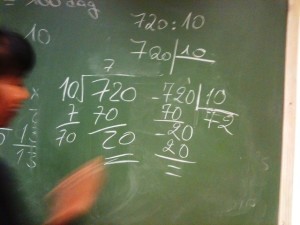

Wer rechnet wie?

8. Auch wenn du nicht vorbereitet bist, lässt sich der Unterricht toll gestalten. Mach einfach eine Stunde wo du den SchülerInnen Löcher in den Bauch fragst und sie dich. Und lass immer alles wiederholen – mit der Wiederholung legst du ein festes Fundament für deine SchülerInnen.

9. Gerade beim Anfängerkurs ist es wichtig den SchülerInnen die Angst zu nehmen. Wie gesagt Deutsch ist eine sehr schwierige Sprache und Fehler entmutigen. In vielen Ländern ist es sehr sehr peinlich Fehler zu machen, viele SchülerInnen sagen dann lieber gar nichts. Also mach auch du mal einen Fehler, lach dich dann selber dafür aus! Dann verlieren auch deine SchülerInnen die Angst vor Fehlern.

10. Nimm dir vor und nach dem Unterricht ein bisschen Zeit, um ein kurzes persönliches Gespräch mit einem Schüler zu haben. Das stärkt das Selbstbewusstsein fürs Lernen.

11. Hol deine SchülerInnen auch immer wieder raus an die Tafel oder zum Flipchart. Das ist am Anfang immer ein großes Hemmnis, je öfter du das machst, umso leichter tun sich deine SchülerInnen dann vor einer Gruppe zu stehen und Deutsch zu reden und zu schreiben.

12. Und wie immer gilt, dass Musik das Leben leichter macht, in diesem Fall das Deutschlernen. Es gibt wunderbare deutsche Schlager. Bereite einen Lückentext vor in dem die einfachsten Vokabeln fehlen, die die SchülerInnen beim zweimaligen Hören des Liedes ergänzen. Auch wenn du selbst nicht singen kannst, stell dich vorne hin, lass alle SchülerInnen aufstehen und dann gemeinsam singen! Ich empfehle im Anfängerkurs: Das bisschen Haushalt von Johanna von Koczian, Ich will keine Schokolade von Trude Herr und für die leicht Fortgeschrittenen ist Roland Kaisers Dich zu lieben immer herrlich. Liedtexte eignen sich auch fabelhaft dafür kulturelle Einstellungen und ihre Veränderungen zu besprechen. Aja und da ist noch ein ganz wunderbares Lied für Fußballfans, Wetterinteressierte und für den Einstieg in die Welt der Pronominaladverbien: Er steht im Tor von Wencke Myhre.

Abschlussfest 2012 im Mirabellgarten

13. Mit jeder Deutschstunde transportierst du auch den österreichischen Alltag, aber ebenso besondere Feste und Traditionen. Mach alle Feiertage und Feste zum Thema deines Kurses. Erzähl von Traditionen, bring vor Weihnachten ein paar Kekse mit und mach ein großes Eierpecken vor Ostern. Lass die SchülerInnen teilhaben an dieser besonderen Zeit, auch wenn du selbst vielleicht kein Weihnachten feierst, es gehört einfach dazu. Und je mehr deine SchülerInnen darüber wissen umso schneller fühlen sie sich zugehörig. Erkundige dich aber auch bei deinen SchülerInnen nach ihren Bräuchen und Festen, das ist sehr spannend und weitet den eigenen Horizont und baut eigene Vorurteile gegenüber anderen Kulturen ab.

Und ein Versprechen gebe ich hier: Jede Energie, die man in den Unterricht steckt, bekommt man doppelt und dreifach von den SchülerInnen zurück! Es ist einfach eine große Freude!

Wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich hier melden: Sprachtraining in Salzburg

Und hier noch ein paar weitere Tipps, Geschichten und Anregungen aus den letzten 20 Jahren:

Die Integration und der Nikolaus

Die Toten im Leben

Danke in 100 Sprachen

Mit Kind und Kegel

Rechnen mal anders

Vom Rummelplatz zu Otto Rehagel

Nix oder Net

Sprache ist multikulturell

Die sollen Deutsch lernen

Das liebste Wort im Deutschen