von Adis Šerifović

Ein kleiner Junge sitzt daheim und kritzelt etwas in sein Heft. Er schreibt wie wild und lässt sich von seiner großen Schwester, dem laufenden Fernseher oder seinem besten Freund, der ihn wieder nach draußen locken will, nicht ablenken. Natürlich spielt der kleine Junge gerne draußen, immerhin ist das Land mit seinen Hügeln und düsteren Wäldern ein perfekter großer Spielplatz. Doch heute gilt sein einziges Interesse seinem neuen Buch. Die bunten Herbstblätter rascheln im kühlen Wind und ihm scheint es, als ob sie ihn in dieser aufregenden Natur in Krispl zum Spielen rufen …

Dieser kleine Junge war ich, im Alter von ungefähr acht Jahren. Wie immer schrieb ich an einer Geschichte, an die ich gerade dachte. Wie jedes Mal beendete ich diese Geschichten nie – zu viele Ideen, zu wenig Zeit. Oder vielleicht war es doch immer eine Frage der Disziplin? Ich weiß es nicht.

Mit 15 Jahren schrieb ich dann das erste Mal einen Fantasyroman fertig und im Alter von 17 Jahren die erste Novelle. Beides ist noch irgendwo abgespeichert und ist nicht zur Veröffentlichung gedacht. Vielmehr waren meine ersten literarischen Werke für mich eher eine Art Training und Hobby. Später erkannte ich, dass mein Schreiben durchaus selbsttherapeutische Gründe hatte.

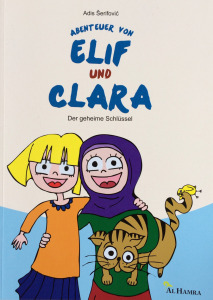

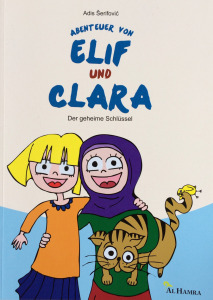

Mit 22 Jahren schrieb ich mein erstes Kinderbuch fertig, welches auch den Weg in die Öffentlichkeit fand: Eine Geschichte über zwei beste Freundinnen, die sich zwar von ihrer Herkunft und Religion unterscheiden, dies aber kein Hindernis für sie darstellt.

Am ersten Schultag weiß Clara nicht, wo sie sich hinsetzen kann und findet einen freien Platz neben Elif:

„Doch plötzlich sah sie etwas, was ihr gefiel! Ein Mädchen saß beim Fenster und rechts neben ihr war ein Platz frei. Sie war ihr auf Anhieb sympathisch, da sie einen Schal um den Kopf trug, auf dem ganz viele Kätzchen oben waren. Und Clara liebte Katzen! Sie stürmte auf diesen freien Platz wie ein wildes Pferd, um ihn ja für sich zu haben.“

(Auszug aus „Elif und Clara. Der geheime Schlüssel; erschienen beim Alhamra Verlag)

„Elif und Clara – Der geheime Schlüssel“ Was dieser Schlüssel wohl ist? Wo und wie werden die beiden besten Freundinnen ihn finden?

Elif trägt Kopftuch, ist Muslimin und ihre Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Elifs Eltern sehen sich selbstverständlich als Österreicherinnen und Österreicher, was jedoch manche in ihrer Umgebung weniger bestätigen können. Eines Tages nehmen die Mädchen ihre Haustiere, den dicken Kater Theo und das kleine Küken in die Schule mit, welche sie jedoch in ihren Schulta-schen verstecken. Plötzlich gehen die beiden Haustiere im Unterricht aufeinander los, weshalb die Lehrerin die beiden Freundinnen zur Direktorin schickt. Haustiere in die Schule mitzunehmen, ist nämlich nicht erlaubt. Und aus diesem gegebenen Anlass sitzen bald darauf auch Elifs und Claras Eltern bei der Direktorin, wo die Situation schließlich eskaliert:

„Ich meine Euch Ausländer! Wer macht denn täglich Ärger bei uns in der Stadt? Wenn ich die Zeitung aufschlage, sehe ich Hunderte Berichte, wo ihr wieder etwas angestellt habt! Ich halte es mit euch wirklich nicht mehr aus! Integriert euch endlich!“, kreischte Claras Mama.

„Wir sind keine Ausländer! Mein Mann und ich sind hier geboren und haben einen österreichischen Pass. Wir sind Österreicher!“, sagte Elifs Mama zornig.

„Ach ja?! Und Ihre Kleidung? Die sieht ja nicht sehr österreichisch aus…“, erwiderte Claras Mama. „Ach, hören Sie doch auf! So etwas lass ich mir nicht bieten, Ihrer Tochter sind Sie aber kein Vorbild! Sie sollten sich schämen“, rief Elifs Mama und wandte sich zum Gehen.

„Jaja! Den Schlüssel zur Integration haben Sie bestimmt nicht gefunden!“, rief Claras Mutter ihr nach.

(Auszug aus „Elif und Clara. Der geheime Schlüssel; erschienen beim Alhamra Verlag)

Elif, Clara und ihr Klassenkamerad Jan machen sich auf, um diesen Schlüssel zur Integration zu finden. Ist es vielleicht der gestohlene Stadtschlüssel, der seit einiger Zeit verschollen ist? Die drei geraten in ein großes Abenteuer und bringen sich selbst in große Gefahr …

Für mich ist Schreiben vielmehr als nur ein Beruf oder ein Hobby. Es ist eine Aufgabe, eine Berufung und auch eine Art Therapie. Vor allem bei Kinderbüchern kann ich meinen Geist richtig gehen lassen und mich in diese wunderbaren kleinen Geschöpfe versetzen, die die Welt so anders sehen als viele Erwachsene. Alles scheint machbar, unkomplizierter und jede Hürde wird als ein Abenteuer gesehen – und nicht als neue Belastung betrachtet. Für Kinder ist die Welt ein großer Spielplatz, und wenn ich schreibe, werde ich selber zum Kind und betrachte im Nachhinein so viele Dinge anders. Durch meine Arbeit in verschiedenen Schulen, konnte ich sehen, dass Kinder große Vorbilder im Umgang miteinander sein können. Es wird gespielt, man hat Spaß und es wird getobt – egal woher jemand kommt und wie diese Person aussieht oder heißt. Auch wenn es zu Streit kommt, wird dieser anhand der aktuellen Situation diskutiert („Du hast mir mein Spielzeug weggenommen, Armin!“) und man urteilt nicht aufgrund des Migrationshintergrundes („Du diebischer Bosnier!“). Ist das nicht ein gutes Beispiel für unsere Politik und unseren Umgang miteinander?

Für mich ist Schreiben vielmehr als nur ein Beruf oder ein Hobby. Es ist eine Aufgabe, eine Berufung und auch eine Art Therapie. Vor allem bei Kinderbüchern kann ich meinen Geist richtig gehen lassen und mich in diese wunderbaren kleinen Geschöpfe versetzen, die die Welt so anders sehen als viele Erwachsene. Alles scheint machbar, unkomplizierter und jede Hürde wird als ein Abenteuer gesehen – und nicht als neue Belastung betrachtet. Für Kinder ist die Welt ein großer Spielplatz, und wenn ich schreibe, werde ich selber zum Kind und betrachte im Nachhinein so viele Dinge anders. Durch meine Arbeit in verschiedenen Schulen, konnte ich sehen, dass Kinder große Vorbilder im Umgang miteinander sein können. Es wird gespielt, man hat Spaß und es wird getobt – egal woher jemand kommt und wie diese Person aussieht oder heißt. Auch wenn es zu Streit kommt, wird dieser anhand der aktuellen Situation diskutiert („Du hast mir mein Spielzeug weggenommen, Armin!“) und man urteilt nicht aufgrund des Migrationshintergrundes („Du diebischer Bosnier!“). Ist das nicht ein gutes Beispiel für unsere Politik und unseren Umgang miteinander?

So werden die „Ausländer, die unsere Arbeitsplätze wegnehmen“ für „die Arbeitslosigkeit“ und „die störenden Bettler auf der Straße“ für „die steigende Armut in Österreich“ zur Verantwortung gezogen.

Schreiben öffnet mir für vieles die Augen, weil man Themen für Kinderaugen einfach gestalten muss. Und bei dieser „einfachen Gestaltung“, werden bestimmte Probleme an ihrer Wurzel ge-packt, anstatt sich in leere Theorien bei den vielen Blättern zu verstricken. Und viele aktuelle Geschehnisse könnten tolle Kinderbücher füllen. Warum auch nicht versuchen? In meiner Kindheit inspirierten mich „Frodo“ aus „Herr der Ringe“ oder Harry Potters große Abenteuer für die Gerechtigkeit… Vielleicht inspirieren Sie mit Ihrem Schreiben die eine oder den anderen auch?

—

Adis Serifovic, geboren in Bosnien und Herzegowina, 1992 mit seiner Familie als zweijähriger nach Salzburg wegen des Genozids in Bosnien geflüchtet, ist Autor und Illustrator. Er lebt und studiert in Salzburg und engagiert sich in der Muslimischen Jugend Österreich und in der Plattform für Menschenrechte in Salzburg.

Hier Kontaktlinks: www.facebook.com/adis.serif

http://www.amazon.de/Abenteuer-Elif-Clara-Adis-erifovi/dp/3950351000/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418589307&sr=8-1&keywords=elif+clara

Sie spült zuerst das Keramikgeschirr vom ersten Teebrett aus. Dann gibt sie die Teeblätter in die Kanne, füllt sie mit heißem Wasser. Sekunden später leert sie diesen ersten Aufguss über die Figur in das Teebrett. Nun sind die Blätter geöffnet und sie bereitet den zweiten Aufguss. Das passiert alles mit einer großen Ruhe. Ich entspanne mich, schaue ihr zu und folge dann ihren Anweisungen. Zuerst gießt sie den Tee in den schmalen Becher, stülpt die Schale darüber und dreht das Ganze um. Bevor ich den Tee aus der Schale trinken darf, muss ich den schmalen Becher zwischen den Händen rollen und dann ganz tief den Duft einsaugen, der aus dem Becher kommt. Ein wunderbarer Duft. Dann trinke ich den Tee in drei Schlucken. Herrlich.

Sie spült zuerst das Keramikgeschirr vom ersten Teebrett aus. Dann gibt sie die Teeblätter in die Kanne, füllt sie mit heißem Wasser. Sekunden später leert sie diesen ersten Aufguss über die Figur in das Teebrett. Nun sind die Blätter geöffnet und sie bereitet den zweiten Aufguss. Das passiert alles mit einer großen Ruhe. Ich entspanne mich, schaue ihr zu und folge dann ihren Anweisungen. Zuerst gießt sie den Tee in den schmalen Becher, stülpt die Schale darüber und dreht das Ganze um. Bevor ich den Tee aus der Schale trinken darf, muss ich den schmalen Becher zwischen den Händen rollen und dann ganz tief den Duft einsaugen, der aus dem Becher kommt. Ein wunderbarer Duft. Dann trinke ich den Tee in drei Schlucken. Herrlich. verschiedene Sorten vor. Je höher stehender die Gäste sind umso teurer und besser ist der Tee, der serviert wird. Man kann gepressten Tee erstehen, wo 300 Gramm um die 2000 Euro kosten. Man muss auch ein bisschen aufpassen, meint sie, denn auch Tee kann betrunken machen. Dazwischen serviert sie selbstgebackene Reiskekse, Reiskuchen und gefüllte Teigtaschen. Köstlich. Und sie erzählt und erzählt über weißen Tee, grünen Tee, Fermentierung und die Bedeutung des Teegeschirrs. Faszinierend. Nach etwa eineinhalb Stunden nimmt sie das zweite Teebrett, darauf das Porzellangeschirr. Und wieder stelle ich mit Erstaunen fest wie unterschiedlich Tee schmecken kann. Dazu gibt es gekochte Eierspeise und kleine Brötchen. Nach zweieinhalb Stunden ist die Zeremonie beendet. Ich fühle mich völlig entspannt, zufrieden, leicht.

verschiedene Sorten vor. Je höher stehender die Gäste sind umso teurer und besser ist der Tee, der serviert wird. Man kann gepressten Tee erstehen, wo 300 Gramm um die 2000 Euro kosten. Man muss auch ein bisschen aufpassen, meint sie, denn auch Tee kann betrunken machen. Dazwischen serviert sie selbstgebackene Reiskekse, Reiskuchen und gefüllte Teigtaschen. Köstlich. Und sie erzählt und erzählt über weißen Tee, grünen Tee, Fermentierung und die Bedeutung des Teegeschirrs. Faszinierend. Nach etwa eineinhalb Stunden nimmt sie das zweite Teebrett, darauf das Porzellangeschirr. Und wieder stelle ich mit Erstaunen fest wie unterschiedlich Tee schmecken kann. Dazu gibt es gekochte Eierspeise und kleine Brötchen. Nach zweieinhalb Stunden ist die Zeremonie beendet. Ich fühle mich völlig entspannt, zufrieden, leicht.