von Elisabeth Kaplan

In letzter Zeit wurde viel darüber geredet und geschrieben, welchen Stellenwert österreichische Musik im eigenen Land hat. Dafür hat der Fall Doris Lichtenegger gesorgt. Ich möchte mich deshalb in einer mehr-teiligen Serie mit österreichischen Bands beschäftigen.

Dieser Beitrag ist Teil 1 meiner Österreich-Serie und ich möchte mich dem Song „Maschin“ von Bilderbuch widmen. Für mich ist Bilderbuch die derzeit aufregendste Band in der österreichischen Popmusiklandschaft, weil sie so viel Gutes in sich vereint: Originalität, Mut, Intelligenz, makellose Produktion, und einen Leadsänger mit einer ordentlichen Portion Bühnenpräsenz. Die Band gibt es zwar schon seit neun Jahren, aber erst jetzt bekommen sie breitere Anerkennung mit ihrer Single „Maschin“ (von der EP „Feinste Seide“).

Während ihre früheren Alben eine immense jugendliche Energie ausstrahlten, sind die jungen Männer von Bilderbuch jetzt reifer und haben zu einem Sound und Stil gefunden, der auch mainstreamigere Zuhörer anspricht, ohne ihren punkigen Background zu verleugnen. Für mich klingt es, als wären sie jetzt angekommen. Und das wird belohnt mit stetig wachsendem Erfolg, Auszeichnungen und beeindruckenden 579.134 Klicks (stand von heute, über 2.000 Klicks mehr als gestern) auf YouTube für „Maschin“.

Nach dem internationalen Erfolg von Falco (1985-87), fiel die österreichische Popszene scheinbar in eine Depression, und Falcos extravagante Präsenz geht einfach ab seit seinem Tod im Jahre 1998. Hat vielleicht Maurice Ernst, der Frontman von Bilderbuch, das Zeug dazu, dieses Loch zu füllen? Er stolziert auf der Bühne herum mit einer Attitüde und einer Theatralik, die sonst nur den ganz Großen vorbehalten ist. Und es bedarf einer ganz speziellen Art des Selbstbewusstseins, um dieses Jackett, das er bei den Amadeus Awards getragen hat, zu rocken (www.youtube.com/watch?v=vsvrABRqgI8).

Schauen wir uns also den Song an: Obwohl die Texte von Bilderbuch oftmals fast surreale Bilder enthalten, die nicht verstanden werden können/wollen, glaub ich den Text von „Maschin“ zumindest oberflächlich begriffen zu haben. Grundsätzlich geht es um einen Typen, der ein Mädl aufgabeln will, indem er sie auffordert in seinen fetten Schlitten einzusteigen. Wenn allerdings der Refrain kommt, scheint es, als würde es sich eher um eine Liebesaffäre mit seinem Auto, seiner „Maschin“ handeln. Das Video (featuring einen quietsch-gelben Lamborghini!) unterstreicht diese Idee. Musikalisch gesehen, verstärken vor allem die Vocals die nicht zu leugnende Schwüle des Songs. Und meiner Meinung nach kommt der neue Sound der Band dem Sänger sehr entgegen und er kann jetzt seine stimmlichen Stärken richtig zeigen.

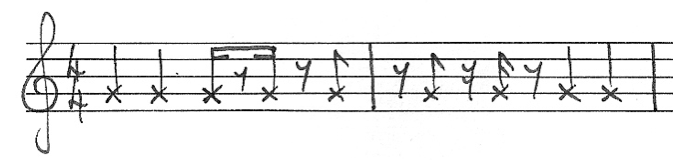

Die Basslinie spielt eine tragende Rolle in dem Song. Sie scheint so einfach, wenn man sie notiert sieht, aber sie ist trotzdem so raffiniert im Gesamten, dass man glatt übersehen könnte, dass es sich hier um die einfachste aller Akkordfolgen handelt, nämlich I – V – IV – I (Cm – Gm – Fm – Cm). Der Gitarrenriff, immer mit einem Synth gedoppelt, bildet das zweite prägende Element. Der Riff kommt im Intro und im Zwischenspiel zwischen der ersten und der zweiten Strophe in einer gekürzten Version vor; in seiner vollständigen Form im Refrain. Der Song basiert also auf einer zumeist unveränderten Basslinie, einem Gitarrenriff und einer einfachen Akkordfolge. Aber er ist trotzdem weder langweilig noch banal.

![]()

Der einprägsamste Teil des Songs ist natürlich der Refrain. Das erste, das auffällt, ist die Silbenrepetition (“Lala-la-la-lala-lass mich nicht los/Lele-le-le-lele-leg dich zu mir/Haha-ha-ha-haha-halt mich fest”). Dieses Stilmittel wirkt immer verspielt oder ironisch und macht uns auch hier deutlich, dass das alles nicht so ernst gemeint ist. Nach dieser Flut an Silben in den ersten drei Zeilen des Refrains, lassen Bilderbuch die Melodie in der vierten Zeile auf dem zweisilbigen Wort ¬– und Songtitel – „Maschin“ stehen: Eine effektive Methode, die Aufmerksamkeit auf das Wort zu lenken; es setzt sich von dem vorigen Gebrabbel ab und bekommt mehr Gewicht. Und hier noch eine Anmerkung zur Melodie im Refrain: Eine banale Melodie würde sich im Bereich der Tonika, Terz oder Quint der betreffenden Akkorde aufhalten. Bilderbuchs Refrain aber besteht großteils aus Tonwiederholungen auf dem B, das zuerst die Septim (von C-Moll) und dann die Quart (von F-Moll) darstellt. Dies erzeugt Spannung, wodurch die Aufmerksamkeit der Zuhörer gehalten wird.

Ich bin jedenfalls neugierig, was diese vier Herren als Nächstes machen. Mir würde es durchaus gefallen, wenn sie weiter in ihrer Trickkiste graben, um entsprechenden Nachschub in diesem Stil zu liefern, und dann so richtig groß werden. Ich halte also die Daumen, dass sie von den richtigen Leuten beraten und unterstützt werden und kluge Entscheidungen treffen.

Die englische Originalfassung dieses Beitrags gibts hier zu lesen:

Elisabeth Kaplan’s Blog