von Elisabeth Kaplan

Vor einigen Wochen hat Zartbitter einen Aufruf gestartet, um neue österreichische Pop-Acts kennenzulernen und unter die Lupe zu nehmen. Am besten gefallen von allen Einreichungen hat uns Kathi Kallauchs Song „Schon Sehen“.

Kathi Kallauch ist zwar gebürtige Deutsche, lebt aber seit ihrer Jugend in Österreich. Als Sängerin und Songschreiberin begeistert Kallauch durch ihre Natürlichkeit und authentische, sympathische Ausstrahlung. Ihre erste EP mit sechs eigenen Songs hat sie Ende September rausgebracht und zu „Schon Sehen“ gibt es auch ein charmantes Video.

Im Hier und Jetzt leben. Wie geht das?!

Inhaltlich dreht sich „Schon Sehen“ um die Bemühungen einer Person, die Aufforderung umzusetzen, im Hier und Jetzt zu leben – ein Ratschlag, der leichter gesagt als getan ist, wie Kallauch in den ersten paar Zeilen festhält:

Wie meinst du das jetzt: „Leben im Jetzt“?

Ich sitz auf meinem Bett und versuch ihn zu umarmen den Moment

der immer wieder wegrennt.

Mit diesem Dilemma setzt sich die Sängerin in den ersten beiden Strophen auseinander. Mit dem Einsatz des Refrains scheint es dann plötzlich Klick zu machen. Sie singt:

Und dann wird alles so einfach

Ich lass die schweren Dinge los …

So sieht das Cover zu Kathi Kallauchs EP aus. Wenn euch wichtig ist, dass es weiterhin österrichische Popmusik gibt: Die EP gibts zu kaufen

Instabile Struktur hebt die Unvorhersehbarkeit hervor

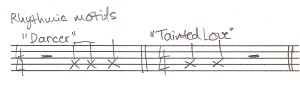

An den Strophen gefällt mir ihre Fluidität: Geht man davon aus, dass es drei Strophen gibt (1. „Wie meinst du das jetzt“; 2. „Türen gehen zu“; 3. „Du hältst meinen Kopf“ – wobei man die beiden ersten auch als eine zusammengefasste Strophe sehen könnte), unterscheiden sich diese in Bezug auf ihre Länge und melodische Bewegung. Die mäandernden, wellenartigen Bewegungen in der Gesangslinie sind wie das Leben selbst, das unvorhergesehene Wendungen nimmt, und unterstreichen die Idee des Songs, nämlich die Dinge einfach so zu nehmen, wie sie kommen. Eine rigide, auf vier-taktige Abschnitte aufgebaute Struktur würde dem Song hier ganz und gar nicht dienen. Besonders gefällt mir der gekürzte Takt bei „wegrennt“, der beim Anhören tatsächlich den Eindruck vermittelt, als würde einem der Moment durch die Finger flutschen.

Stabile Struktur betont die Erkenntnis

Der Refrain ist strukturell stabiler und klarer als die Strophen, denn da wird plötzlich „alles so einfach“, wie es im Text heißt. Inhaltlich ist ja der Refrain der Punkt, an dem die Sängerin erkennt, was es bedeutet, den Augenblick voll auszukosten, wo also alles klar wird.

Die instrumentale Begleitung gibt jedem Refrain einen anderen Charakter: So übernimmt sie im ersten Refrain die Leichtigkeit aus der Strophe mit den Akkordzerlegungen in der Gitarre. Der zweite Refrain wird spielerischer, dank einer Veränderung im Schlagzeugrhythmus und der Beifügung eines Akkordeons. Im dritten Refrain wird die Begleitung reduziert, sodass sie nur aus Ukulele und Glockenspiel besteht. Diese Instrumentenkombi erzeugt eine sorglose und verspielte Stimmung – eben die kindliche Sicht auf die Welt. Bei den weiteren Wiederholungen wird dann wieder aufgebaut, indem die anderen Instrumente und Backing Vocals wieder dazukommen.

Resumee

Kathi Kallauch ist mit ihrem Akustik-Pop-Sound und gewissenhaft getexteten Lyrics ein Gute-Laune-Song gelungen, der zu recht sogar auf Ö3 Airplay bekommt. Wir von Zartbitter gratulieren ihr dazu. Weiter so, Kathi – und viel Erfolg!

Unterstützt die heimische Musikszene und kauft die EP! Zum Beispiel auf iTunes.