Auf der Frankfurter Buchmesse gab es wieder unzählige neue Bücher, vorgestellt von Verlagen aus über 100 Ländern. Einen immer wichtigeren Platz in unserer Lesekultur nimmt das elektronische Buch ein. Das ebook lässt sich nicht aufhalten, warum auch? Es bietet unbestritten viele Vorteile. Ich kann auf das ebook tausende Titel laden und es ist immer noch relativ leicht zu tragen. Sollte ich mal ein Wort nicht verstehen, kein Problem, ich kann sofort im Internet nachsehen. Wenn ich mich mit anderen über das Buch austauschen will, kein Problem im Internet gibt es genügend Foren. Und sollte ich mal den Wunsch hegen ein Buch zu schreiben, dann findet sich rasch ein Verlag, der ab 39 Euro mein Buch veröffentlicht. Das ebook wird verschont von hässlichen Eselsohren und Kuchenbrösel, die nach Jahren noch zwischen den Seiten zu finden sind.

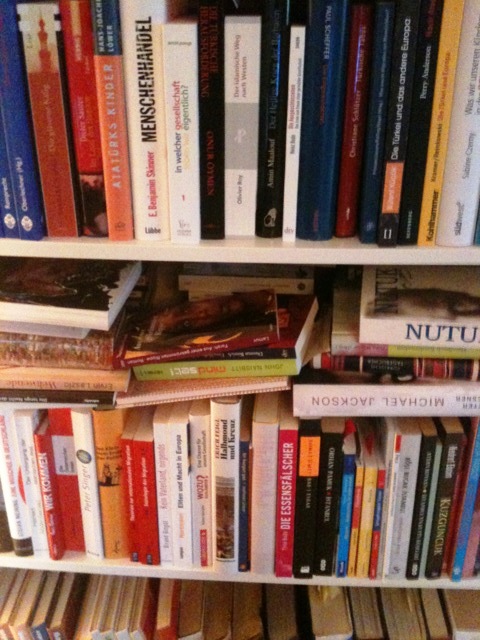

Aber warum habe ich dann noch kein ebook? Bin ich so fortschrittfeindlich? Ich habe schon des Öfteren eines in die Hand genommen und dann gemerkt, dass sich kein Lesegenuss einstellt. Ich kann mir nicht vorstellen auf einem ebook einzuschlafen, mit einem Papierbuch geht das wunderbar. Ich schaue auch gerne auf mein Bücherregal, freue ich mich über die Bücher und greife oft zum Schmökern nach einem Band, den ich schon Jahre nicht mehr in der Hand hatte. Bei geschenkten Büchern lese ich immer wieder gerne Widmungen und erinnere mich an die Anlässe zu denen ich das Buch bekommen habe. Und ich liebe den Geruch von Büchern.

Aber warum habe ich dann noch kein ebook? Bin ich so fortschrittfeindlich? Ich habe schon des Öfteren eines in die Hand genommen und dann gemerkt, dass sich kein Lesegenuss einstellt. Ich kann mir nicht vorstellen auf einem ebook einzuschlafen, mit einem Papierbuch geht das wunderbar. Ich schaue auch gerne auf mein Bücherregal, freue ich mich über die Bücher und greife oft zum Schmökern nach einem Band, den ich schon Jahre nicht mehr in der Hand hatte. Bei geschenkten Büchern lese ich immer wieder gerne Widmungen und erinnere mich an die Anlässe zu denen ich das Buch bekommen habe. Und ich liebe den Geruch von Büchern.

So wie der Film das Theater nicht verdrängt hat, die CD nicht das Konzert und facebook nicht die Freundschaften außerhalb der virtuellen Welt, so wird auch das ebook das gute alte Papierbuch nicht verdrängen. Hauptsache es wird weiterhin viel gelesen!