Warum muss eigentlich immer alles einen Zweck haben? Feiertage sind eine gute Zeit über Zweckmäßigkeit und Zwecklosigkeit nachzudenken. Beginnen wir gleich einmal mit dem Zweck eines Feiertages. Viele von uns haben am Pfingstmontag frei, warum eigentlich? Es gibt die immer wieder kehrende Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Feiertagen, ob es jetzt staatliche oder religiöse sind. Es werden verschiedenste Argumente gebracht, beginnend mit Gott, über die Familie bis zur Erholung.

Müßiggang

Ich bringe jetzt das Argument des Müßiggangs ein. Müßiggang ist eigentlich Nichtstun. Es ist das eigentliche Sein. Ohne Ziel einfach nur nichts tun. Vielleicht ein bisschen Denken dazwischen oder etwas beobachten, was einem sonst gar nicht auffällt. Etwa das Bohnenkraut, das gerade versucht die Erde im Gewürzkisterl am Balkon zu durchbrechen. Dazwischen wirft man noch einen Blick auf die Amsel, die schimpfend im Baum sitzt, weil wahrscheinlich die Nachbarkatze im Gebüsch auf ihre große Chance wartet. Warum der Müßiggang zu den sieben Todsünden gehört, hat sich mir noch nicht erschlossen. Im Gegenteil, eigentlich sollte der Müßiggang endlich seinen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft finden. In einer Gesellschaft, die ständig irgendetwas nachhetzt. Der besseren Figur, der idealen Partnerschaft, dem gesündesten Schnitzel. Wo bleibt das Innehalten? Sich für einen Tag reduzieren auf ein zweckloses Sein, ohne darüber zu sinnieren, was für einen Zweck das haben sollte.

Müßiggang in London: http://www.merian.de/magazin/london-ruhezonen-in-der-metropole.html

Ein Hoch auf die Orchideenfächer

Eine weitere Zweckmäßigkeit irritiert mich schon seit einiger Zeit. Studierende sind heute unfreier. Sie durchlaufen ihr Studium unter dem Diktat der Credits. Nebenbei sind sie angehalten so viele Praktikas wie möglich zu machen, um möglichst beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die Universitäten werden ausgehungert und versuchen durch Kooperationen mit der Wirtschaft ihre Lage zu verbessern. Auf der Strecke bleiben zwei für mich besonders wichtige Dinge. Ein Studium sollte auch die Möglichkeit zu einer umfassenden humanistischen Bildung geben. Dazu gehört auch das Engagement in und außerhalb der Universität, das nicht mit Credits bewertet wird. Diskussionsrunden und Auseinandersetzungen mit der Visionen, Philosophien, alten und neuen Denkansätzen, Debattieren um des Debattierens willen. Für die Universität heißt es, dass Forschungsfelder, die vordergründig keinen erkennbaren Wert besitzen, nicht aufzugeben. Das kann die Erforschung des Neidhartliedes oder sumerischer Tontafeln sein oder ein Orchideenfach wie Afrikanistik. So wie die Physik vor 200 Jahren noch ein solches Fach war. Dazu braucht es den Mut nicht alles der Zweckmäßigkeit unterzuordnen.

Orchideenfächer: http://www.zeit.de/2012/02/C-Kleine-Faecher

Kochrezepte und Zusammenleben?

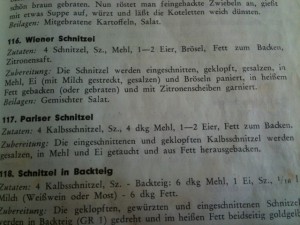

Augenblicke, Gesellschaft, MiteinanderNeulich hatte ich einen sehr interessanten Nachmittag mit meiner Mutter. Gemeinsam blätterten wir ihre Rezeptesammlung der letzten 40 Jahre durch. Rezepte und Kochtipps aus den siebziger und achtziger Jahren haben es mir besonders angetan. Die Rezepte sind ganz einfach gehalten. Es braucht meist wenige Zutaten, um ein schmackhaftes Essen zu kochen. In den 90er Jahren beginnt es ein bisschen komplizierter zu werden. Ein Wiener Schnitzel wird dann nicht mehr im Butterschmalz rausgebraten, sondern im cholesterinarmen Rapsöl. Und in der klassischen Rindsuppe landen auf einmal Eiklar und Thymian.

Viele Zutatenlisten haben die Länge einer Bauanleitung für einen Backherd. Ein Priserl von dem und eine Messerspitze davon und zum Abrunden noch ein Hauch von Irgendwas. Da kosten die Mikrogramm schweren Zutaten bald mehr als die Hauptzutaten. Die Rezepte sind aufwändiger, die Zubereitungszeit zieht sich oft über einen halben Tag. In den alten Rezepten steht bei der Hitze noch mäßig, mittel und hoch und ein Esslöffel ist auch eine Maßeinheit. Das macht das Kochen spannend und man entwickelt ein Gefühl für das richtige Maß und es lässt Spielraum für Experimente.

Aber vielleicht spiegeln die Kochrezepte auch nur wider, was in der Gesellschaft passiert. Alles und jedes bedarf der Regelung und genauer Angaben, am besten gesetzlich verabschiedet bis ins kleinste Detail. Vielleicht sollten wir uns im alltäglichen Zusammenleben manchmal auch aufs Bauchgefühl und den gesunden Hausverstand verlassen. Das hat mich der Nachmittag mit den Rezepten meiner Mutter gelehrt.

Vor dem Anpfiff

Augenblicke, Gesellschaft, Miteinander, SportMehr als drei Wochen wird der Fußball Europa regieren. Millionen begeisterte Fans drücken ihren Mannschaften die Daumen, meine beiden Daumen gehören traditionell der deutschen Elf. Ich freue mich aber auch über und für andere Mannschaften, über spannende Spiele und coole Tore. Zwei Dinge regen mich im Vorfeld aber auf.

Da ist einmal die hohe Politik, die schon Monate darüber diskutiert die Europameisterschaft in der Ukraine zu boykottieren und von den Spielern und Fans verlangt ein Zeichen für die Demokratie zu setzen. Ich frage mich aber, wie Sportler etwas ausrichten sollen, wenn jahrelang die internationale Politik versagt in der Ukraine demokratische Besserungen herbeizuführen. Ich bin immer noch so naiv zu glauben, dass Sport völkerverbindend ist. Dass die Begegnung der Menschen unterschiedlichster Kulturen, Sprachen und Religionen uns einander wieder ein Stückchen näher bringt. Wenn ich jemanden aus einem anderen Land kenne, dann bekommt das Fremde ein Gesicht. Dann entdecke ich in den meisten Fällen viele Gemeinsamkeiten, bin offener und verliere die Angst.

Was ich nicht verstehe, ist das Anheizen von Ressentiments gegen ein Land. So gemacht von einer Wettfirma. Ein riesiges Plakat zeigt eine Voodoopuppe mit der deutschen Flagge auf der Brust, gespiekt mit Nadeln. Im ersten Moment mag das eine lustige Idee sein, aber beim zweiten Mal hinsehen, bleibt einem doch das Lachen im Hals stecken. Ich finde es entbehrlich auf diese Weise Werbung zu machen, egal welche Flagge auf der Brust der Voodoopuppe klebt.

In diesem Sinne wünsche ich euch allen (zumindest denen, die es interessiert) ein spannende und menschenverbindende Europameisterschaft. Möge die beste Elf gewinnen ;)

0,27 Prozent!

Europa, Gesellschaft, Menschenrechte, Miteinander, Welt, WirtschaftDas ist der Anteil am österreichischen Bruttonationalprodukt, der für die Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Geht wirklich nicht mehr? Dass Griechenland und Spanien ihre Ausgaben noch mehr als Österreich gekürzt haben ist keine rühmliche Ausrede, sondern beschämt. Warum kürzen wir dann eigentlich? Ich vermute, dass wir hier den Klassiker „Das Hemd ist uns näher als der Rock“ sehen. So denken und entscheiden Menschen, die nicht über das Eigene hinaussehen und kurzfristig glauben etwas sparen zu können.

Aber das ist in der Entwicklungspolitik genau so kurz gedacht wie es in der Sozial- oder Umweltpolitik wäre. Entwicklungshilfegelder sind keine Almosen. Diese Gelder sollen Teil der Verantwortung sein, die wir haben müssen, wenn uns ernsthaft etwas an den Menschen in armen Ländern liegt. Denn wir haben auch keine Gewissensbisse auf Kosten vieler Menschen zu leben, die für uns Produkte fertigen, ohne die wir uns ein Leben nicht mehr vorstellen können. Wenn im Kongo Zigtausende unter unmenschlichsten Bedingungen Rohstoffe für unsere Handys, Fernseher und Computer fördern, dann sind wir auch in ihrer Schuld. Es muss uns ein Anliegen sein die dortigen politischen Bedingungen zu ändern, um auch in diesen Ländern menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Dazu gehören Entwicklungsgelder, die vor Ort etwa Kindern den Besuch einer Schule gestatten. Bildung ist nun einmal der beste Weg aus Armut und Fremdbestimmtheit.

Darum erwarte ich mir mehr als „0,27% Verantwortung“ von einem der reichsten Länder der Erde…

http://www.orf.at/stories/2123482/2123496/

Das hat keinen Zweck!

Augenblicke, Entertainment, Gesellschaft, Kultur, WissenschaftWarum muss eigentlich immer alles einen Zweck haben? Feiertage sind eine gute Zeit über Zweckmäßigkeit und Zwecklosigkeit nachzudenken. Beginnen wir gleich einmal mit dem Zweck eines Feiertages. Viele von uns haben am Pfingstmontag frei, warum eigentlich? Es gibt die immer wieder kehrende Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Feiertagen, ob es jetzt staatliche oder religiöse sind. Es werden verschiedenste Argumente gebracht, beginnend mit Gott, über die Familie bis zur Erholung.

Müßiggang

Ich bringe jetzt das Argument des Müßiggangs ein. Müßiggang ist eigentlich Nichtstun. Es ist das eigentliche Sein. Ohne Ziel einfach nur nichts tun. Vielleicht ein bisschen Denken dazwischen oder etwas beobachten, was einem sonst gar nicht auffällt. Etwa das Bohnenkraut, das gerade versucht die Erde im Gewürzkisterl am Balkon zu durchbrechen. Dazwischen wirft man noch einen Blick auf die Amsel, die schimpfend im Baum sitzt, weil wahrscheinlich die Nachbarkatze im Gebüsch auf ihre große Chance wartet. Warum der Müßiggang zu den sieben Todsünden gehört, hat sich mir noch nicht erschlossen. Im Gegenteil, eigentlich sollte der Müßiggang endlich seinen angemessenen Platz in unserer Gesellschaft finden. In einer Gesellschaft, die ständig irgendetwas nachhetzt. Der besseren Figur, der idealen Partnerschaft, dem gesündesten Schnitzel. Wo bleibt das Innehalten? Sich für einen Tag reduzieren auf ein zweckloses Sein, ohne darüber zu sinnieren, was für einen Zweck das haben sollte.

Müßiggang in London: http://www.merian.de/magazin/london-ruhezonen-in-der-metropole.html

Ein Hoch auf die Orchideenfächer

Eine weitere Zweckmäßigkeit irritiert mich schon seit einiger Zeit. Studierende sind heute unfreier. Sie durchlaufen ihr Studium unter dem Diktat der Credits. Nebenbei sind sie angehalten so viele Praktikas wie möglich zu machen, um möglichst beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Die Universitäten werden ausgehungert und versuchen durch Kooperationen mit der Wirtschaft ihre Lage zu verbessern. Auf der Strecke bleiben zwei für mich besonders wichtige Dinge. Ein Studium sollte auch die Möglichkeit zu einer umfassenden humanistischen Bildung geben. Dazu gehört auch das Engagement in und außerhalb der Universität, das nicht mit Credits bewertet wird. Diskussionsrunden und Auseinandersetzungen mit der Visionen, Philosophien, alten und neuen Denkansätzen, Debattieren um des Debattierens willen. Für die Universität heißt es, dass Forschungsfelder, die vordergründig keinen erkennbaren Wert besitzen, nicht aufzugeben. Das kann die Erforschung des Neidhartliedes oder sumerischer Tontafeln sein oder ein Orchideenfach wie Afrikanistik. So wie die Physik vor 200 Jahren noch ein solches Fach war. Dazu braucht es den Mut nicht alles der Zweckmäßigkeit unterzuordnen.

Orchideenfächer: http://www.zeit.de/2012/02/C-Kleine-Faecher

Welt-Leiberl

Europa, Gesellschaft, Welt, Wirtschaftoder: die Suche von Zeit-Autor Wolfgang Uchatius nach den Gründen des billigen T-Shirts*

Das „Welt-Leiberl“ hängt bei so ziemlich allen von uns im Kleiderschrank. Es ist weiß, hat einen Rundkragen oder V-Ausschnitt und kostet bei H&M 4,95 Euro. Wenig für 100% Baumwolle. Wahrscheinlich weil die Baumwolle aus einem Billigland kommt. Zum Beispiel aus Mali, Burkina Faso oder Indien. Dort leben 10 Millionen Baumwollbauern. Doch weit gefehlt: Die Baumwolle kommt aus den USA, dem weltweit größten Baumwollexporteur. Rund 20.000 Baumwoll-Farmer gibt es in den USA. Sie produzieren doppelt so teuer wie die Afrikaner. Doch sie erhalten staatliche Förderungen: 25 Mrd. Dollar waren es in den vergangenen zehn Jahren. Mit diesen Subventionen können sie billiger verkaufen als die Konkurrenz. 40 Cent kosten in Texas die 400 Gramm Baumwolle, die für ein T-Shirt benötigt werden. Die amerikanischen Steuerzahler/innen stützen ihre Baumwollbauern und damit den Preis des Welt-Leiberl. Die weltweiten Konsument/innen freuen sich über ein billiges T-Shirt. Die Bauwollbauern in Mali, Bukina Faso oder Indien kämpfen ums Überleben.

Von den Baumwollfeldern im Norden Texas geht die Reise des Welt-Leiberls dann nach Bangladesh, einem der ärmsten Länder der Welt und einem der größten Nachschublieferanten für die Kleiderstangen der Welt. 1,18 Euro pro Tag inklusive aller Überstunden bekommen Näherinnen bezahlt. Das ist immerhin der Mindestlohn. Zum Leben reicht es kaum. Für die Fabrik aber immerhin zur Anschaffung von Nähmaschinen inkl. Fahrzeug samt Fahrer für den Mangager.1,35 Euro kostet das Leiberl aus Bangladesh seinen Käufern. Zu den 40 Cent für die Baumwolle, kommen also noch 95 Cent für Stoffproduktion und Nähen.

Von Bangladesh geht´s dann über den Containerhafen in Malaysia nach Europa. Sechs Cent fallen pro T-Shirt für den Transport im Container an. Wenn das Leiberl also in Europa ankommt, hat H&M etwas mehr als 1,40 Euro dafür bezahlt. Auch wenn auf dem Etikett „Made in Bangladesh“ steht, bleibt die Differenz auf die 4,95 Euro in Europa. Rund 2 Euro machen der Transport nach Österreich, Filialmieten, Gehälter von Verkäufer/innen, Buchhalter/innen für Kataloge und Werbung aus. Abzüglich der Umsatzsteuer bleibt H&M ein Gewinn von 60 Cent pro T-Shirt

Wolfgang K. Heindl, Entwicklungspolitischer Referent von SEI SO FREI Salzburg

*http://www.zeit.de/2010/51/Billige-T-Shirts

Lieber die Hände gefesselt als der freie Wille

Geschichte, Gesellschaft, Kultur, Leben, Menschenrechte, Salzburg, SpirituellSeit einigen Jahren schwinge ich mich im Mai auf das Fahrrad und dann geht’s ab nach St. Radegund in Oberösterreich. Der winzige Ort im Innviertel ist der Geburtsort von Franz Jägerstätter. Jägerstätter hat im zweiten Weltkrieg den Kriegsdienst verweigert. Grund dafür war aber nicht irgendeine Form von Feigheit. Sondern er verweigerte jede Form der Unterstützung des nationalsozialistischen Systems. Dazu brauchte es großen Mut.

Er war kein Fanatiker. Seine Grundlagen waren sein Glaube und sein Gewissen. Und in der Folge die Konsequenz, für seine Haltung ein zustehen bis zu seiner Hinrichtung am 9. August 1943. Es gibt in dieser dunkelsten Zeit unserer Geschichte Millionen von Opfern des Systems. Was diesen Fall so außergewöhnlich macht ist, dass er sehr gut dokumentiert ist. Nicht zuletzt aus dem Briefverkehr mit seiner Frau Franziska.

Jägerstätter ist mir deswegen so sympathisch, weil er ein ganz einfacher Bauer war. Auch wenn ihn die Katholische Kirche 2007 selig gesprochen hat, so macht es wenig Sinn, ihn abgehoben und entrückt darzustellen. Seine Ausbildung reichte nicht über die Grundschule hinaus. Dennoch liebte er es zu lesen. In seiner alternativen Lektüre liegt auch der Schüssel für seine kritische Haltung dem Regime gegenüber.

Seine wichtigste Begleiterin in seinem Leben war seine Frau Franziska. Die heute 99 jährige Frau ist immer zu ihm gestanden. Sie hat seine Entscheidung akzeptiert, auch wenn es mit den drei Kindern extrem schwer für sie gewesen ist. Nach dem Krieg bekam sie anfangs nicht einmal eine Witwenpension. Das war für Deserteure nicht vorgesehen.

Franziska Jägerstäter mit Angelika Bamer-Ebner

Wenn Jägerstätter für sein Verhalten kritisiert wird, er habe sein Vaterland und sein Familie im Stich gelassen, dann fällt mir nur ein: Wenn mehrere so gehandelt hätten wie er, und eine kritische Masse des inneren Widerstands sich gebildet hätte, hätte das bestialische System keine Chance gehabt. Er schreibt in einer Aufzeichnung nach seiner Verurteilung zum Tode: „Wenn ich sie [meine Worte] auch mit gefesselten Händen schreibe, aber immer noch besser, als wenn der Wille gefesselt wäre.“ Dieser Mensch imponiert mir einfach und ist ein Stachel im eigenen Fleisch, dass ich es mir selbst gemütlich in meinen abgesicherten Lebensumständen mache. Er gibt mir Kraft, selbst mutig gegen Ungerechtigkeiten aufzutreten.

Am 19. Mai ist es wieder soweit: Rauf auf das Bike und ab nach Radegund …